亚洲最大硅厂工人集体尘肺病调查

刘克喜52岁,尘肺二期。

何德开49岁,肺部异常,半年复查。

李世勇49岁,肺部异常,半年复查。

杨立宽37岁,肺部异常,半年复查。

杨再高39岁,肺部异常,半年复查。

4月8日上午,42岁的王胜英戴着帽子在家门前砍树枝。她家离工厂最近的冶炼炉只有几十米远,开炉时如果不戴帽子,就要每天洗头,即使关上门,她躲在家里呼吸都困难。开工一夜之后,工厂周边就像下了一场雪,稻谷的壳都是黑色的。菜也要洗五次以上才能洗干净。

王胜英曾经是十几个去工厂上班的村民之一,从1999年到2006年,她做的是配料、洗硅石等工作,这和冶炼过程中加料、倒炉、出炉、接尘等工序比起来,看似受危害最少的环节,所以这种工作多由女工来做———但王胜英还是经常感冒,呼吸困难,有时一楼爬到三楼都很困难,在施秉、凯里和湖南怀化的医院检查后,结果都显示王胜英肺部异常。

医生建议王胜英换个环境住,她说:“我的家在这,我搬到哪里去呢?”

恒盛公司的负责人曾到九家村和村民协商,想让九家村的村民搬到远一些的丁家桥去,可是丁家桥没有水吃———恒盛公司附近六个村子都已经没有水吃。恒盛开着34个炉子的时候,平均每天用水达到6753吨以上,导致施秉县地下水位和河水水位全部迅速下降。

施秉县城地势地平,处在狭长的山坳中,恒盛制造的烟雾不易扩散,湿润的空气凝结着尘埃笼罩在16万居民头顶上空。一位在县城工作的施秉人说,只有在恒盛工厂停产的时候,才能看到彩色的镭射光在县城上空舞动,在平日的夜晚,那是绝见不到的奇观。在这座工业以恒盛公司“一枝独秀”的安静小城,沿街就能看到,一些楼房的瓷砖外壁上也满是黑灰色的烟尘。

“亚洲硅城”已成为施秉县的宣传名片,贵州省政府也正着力把“中国硅城”真正建设成“亚洲硅城”和“世界硅城”中的航空母舰。一位施秉县城的公务员说,一家恒盛的利税就几乎是县财政的半壁江山,“可以说我们的工资就有一部分来自恒盛。”2009年,施秉县财政总收入完成17028万元,恒盛利税就7000多万元。恒盛的利税,直接关系到施秉县税务、环保等多个部门的行政收费和公务员工资。虽然享受着利税大户带来的财政收入,这位公务员还是恨恨地说:“我要是有个炸弹,就立即扔到恒盛把它炸了!”常年的尘雾让他十分担心孩子的身体。

根据施秉县政府网站上公布的资料,2008年,施秉县规模以上工业总产值完成14亿元,其中恒盛公司达7.8亿元,占全县工业总产值的56%。恒盛还带动了施秉周边地区采矿、运输、电力、加工、房地产、商业、服务业等行业的快速发展,直接和间接创造了上亿元税收,解决了部分企业下岗失业工人和农村闲散劳动力上万人就业。11年来,恒盛多次被贵州省委、省政府评为“先进乡镇企业”,公司党委书记、董事长兼总经理刘振宁也先后被国家农业部授予全国优秀“乡镇企业家”称号。

2009年8月,施秉县人民政府常务副县长肖体祥在“红色黔东南党史研究室”网站上发表文章《打好“硅城”品牌 推动生态工业快速发展》,其中提到,施秉经济起引领作用应首推工业带动的恒盛效应,“工业增加值年均以1倍的速度增长,对一个欠发达、欠开发的贫困县来说,工业的发展速度能够较快打破由第一产业(农、林、牧、渔业)长期占领主导地位的格局”。

肖体祥在文章中坦言,“恒盛公司对施秉县经济既有支撑效果,又有抑制作用,是一把双刃剑,这种格局对施秉县整个经济发展的风险太大。”从2009年施秉县第一季度来看,全国G D P增长6.8%,贵州省G D P增长15.9%,施秉县G D P下降14.9%,其核心原因是企业开工不足。

按照肖体祥所写,施秉县将重点加快推进恒盛公司的硅系高新材料一体化循环经济产业基地建设,同时对清水江流域进行梯级电站开发,“工业规模再跃上一个新台阶,力争2011年全县G D P达到14.3亿元,拉动G DP增长22个百分点。”

尘肺恐慌下

数百人肺部异常,卫生部介入,全厂停产检测

2008年,全球遭遇金融危机,主要依靠出口的恒盛开炉数量减少,对工人罚款更加频繁,虽然工资少,可是只要开炉,工人们还是拥进工厂。也正是这一年,隐匿近10年的尘肺病魔终于暴发了。倒在高炉边的先是刘克喜,然后是张洪富。

刘克喜是恒盛工厂里第一个被贵州省疾控中心鉴定为尘肺病的工人,他先是感觉浑身没有力气,手脚冰凉,四肢和脸庞肿胀,2008年7月,贵州凯里人民医院的一位老大夫告诉他:“你的肺肯定是尘肺,这个病没得治。”紧接着是张洪富,他在贵州省疾控中心听到医生说没法治,就抖着声音问:“那不是跟癌症一个样?”大夫没有回答,只说楼上有三个尘肺病人,“你自己去看看就明白了。”

张洪富看到其中两个走路都没有力气,要人扶着,另一个睡觉也要坐着,“哭起眼泪都没得!”很快,感冒的时候,张洪富也需要老婆搀着了。这时,他才打听到数年来恒盛陆续有几名工人病倒,在与厂方结账后悄悄回家了。

尘肺病的消息终于引起了职工的恐慌,他们纷纷要求厂方对全厂职工进行体检,于是厂方找到了施秉县疾病预防控制中心。

实际上,施秉县疾病预防控制中心并无职业病检测资质,但其还是接下来这笔“业务”———贵州省只有两家职业病检测机构,分别是贵州省职业病防治院和贵州省疾病预防控制中心下属的省职业病防治所———巧妙的是,双方在协议中并未注明检测尘肺病,只注明“健康体检”。

2010年2月,施秉县疾病控制中心仅安排一名工作人员对“恒盛”公司共900多名工人进行了体检(全厂1000多名工人,部分人没有进行检查),这次体检没有检查其他任何项目,只拍X光片,每个工人交20元钱。据知情者透露,该疾控中心只有规格200毫安的检测设备,无法检查尘肺病———接触粉尘作业劳动者的健康检查,必须具备规格至少为500毫安以上的高千伏X线摄片机设备才能检测。

就是用这台200毫安的X线摄片机,这名工作人员发现,共59名工人肺部有非常明显异常,他把检测报告统一送往恒盛,建议工厂送这些工人到上级医院检查。

恒盛厂办公室未公布检测结果,只对外称,有59名工人的肺部有异常。杨再高、李世勇、杨秀才……均是这个名单中的人。该厂将这59人又分成两部分,严重的去贵阳市检查,另一部分较轻的不用去贵阳检查。

工人们只好到该厂办公室查询结果。从体检结果看,大多数职工均无问题。

然而,工人们并不相信这一结果,他们纷纷自费前往湖南省怀化市疾病控制中心检查。虽然该疾病预防控制中心也无职业病检查资质,但其仍然为远道而来的工人们进行了检查,结果和施秉县疾病预防控制中心大相径庭。

怀化市疾病预防控制中心已经从事职业病工作几十年的张医生说,恒盛厂有四五百工人到怀化疾病预防控制中心检查过肺部。检查发现,十几人患有不同级别的尘肺病,另有百分之三四十的人肺部有改变,尚达不到国家职业病的标准,“但这些人中,将有不少在三五年后上级别,因为尘肺病是慢慢滋长的,因此潜在问题严重”。怀化疾病控制中心的医生建议这些工人不要在恒盛继续上班,其中包括七八名女工以及副厂长唐晓松、车间主任张必强,他们也曾长期在冶炼车间干活。

工人们拿着“一年复查”、“半年复查”、“三个月复查”、“定期复查”等不同结果的检测报告,与工厂交涉,但工厂并不认可怀化市疾病控制中心的检测结果。后厂方给他们开具“职业史证明”,部分工人们又自费前往贵阳,到具有职业病检测资质的机构进行检测,结果仍然显示,很多工人的肺部有异常。

2010年3月底的一天,在恒盛公司大礼堂,有100多名被发现肺部有异常的工人与厂方协商解决办法,厂方表示,凡“一年复查”的工人,厂方一次性赔偿5000元,“半年复查”的,厂方赔偿1万元,“三个月复查”的,厂方赔偿2万元,另外,按照签订劳动合同的起始时间计算,每工作一年的补偿1个月工资,然后解除劳动合同。实际上,即使1999年进厂的工人,也直到2008年才与该厂签订劳动合同。工人们不同意上述处理办法。

就在另一部分工人带着“职业史证明”准备前往贵阳时,一则题为《规模世界第三、亚洲第一的冶炼厂 千余职工患上职业病》的帖子开始在网上广泛流传,该帖很快引起了国务院重视,4月初,国家卫生部派人抵达贵州,贵州省疾病预防控制中心等部门迅速进驻该厂,对该厂所有人员进行检查。目前,该厂正处停产整顿状态,工厂们每人每月可领取600元生活费。

直到2010年4月10日,贵州省疾控中心对恒盛全厂工人体检时,工厂门口的宣传栏还写着:“我们每个人的生命只有和恒盛的命运融合在一起才有价值。厂兴我荣,厂衰我耻。离开恒盛事业的发展而贪图个人的欲望,那是渺小的。”

中国硅的悲哀

“以牺牲环境和能源为代价,为他人做嫁衣”

根据恒盛公司自己的统计,一吨工业硅的冶炼用电就达11240千瓦时,根据该公司2009年12月26日的生产统计日报表,在没有通氧气的情况下,30个开启的高炉一天耗电就达306.5万千瓦时。

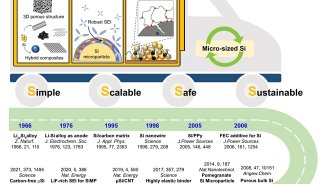

由于工业硅是高能耗产品,且间接消耗大量优质木材,工业硅的生产在上世纪90年代末就已经逐步退出美日德等国家,如日本早在1983年就停止了生产,所需工业硅全部从中国和巴西等国进口。目前,中国是世界上最大的硅出口国。

由于我国仍未突破太阳能电池板所需的多晶硅(工业硅的提纯品,需依赖进口)核心技术,中国依然处在整个光伏产业链的最低端,只能承担生产污染严重、高耗能的工业硅和太阳能电池的组装出口,世界七大多晶硅巨头牢牢控制着光伏产业的高端。杨再高们每天生产的工业硅以低廉的1美元/公斤价格出口,再以300—500美元/公斤的价格(进口多晶硅)回到中国。中国用高价的多晶硅生产出太阳能电池后,再出口到日本、美国、欧盟等地。

但作为世界硅出口量第一的中国,却没有“荣光”———目前我国光伏产业的最大特点是“两头在外”,95%的原材料需要进口,95%的太阳能电池则是出口。中国可再生能源协会秘书长孟宪淦接受采访时曾无奈地说:“中国正在以牺牲国内的环境和能源为代价,为他人做嫁衣,在这场新能源的战役之中,国内并没有真正享受到太阳能这种新能源所带来的种种好处。中国光伏企业沦为世界太阳能产业的‘制造工厂’。”

世界气候组织大中国区总裁吴昌华,曾在美国华盛顿担任世界资源研究所(W R I)中国研究计划负责人,也曾是英国前首相布莱尔的专家顾问组成员。他说,在能源这个领域,行业的高端在欧美等发达国家,行业的低端在中国,这个格局现在已经形成。中国的政策调控正趋向低碳经济的发展,而高耗能高污染的企业只会把成本转嫁到工人身上,压榨工人,以牺牲工人的健康来获取更大的经济效益。在陪同环保官员在中国内陆小城市和乡镇巡查时,吴昌华往往看到“莫名其妙地立着污染严重的高炉”,但环保官员往往感叹:“唉,没有办法啦!”

在欧美发达国家以技术壁垒和资金积累为基础制定的低碳经济游戏规则之下,发展中国家如何摆脱“制造工厂”的命运,找到适合自身发展条件的低碳经济之路,是值得重新思考的问题。在奉行“责任”、“公平”的低碳经济国际舆论背后,是杨再高和许许多多像他一样鲜活的生命。

4月10日下午,从工厂里出来的杨再高到县城买了把锄头,准备回老家去播玉米和谷子。遇见厂里第一个拿到尘肺证的刘克喜,他停下来聊几句,忍不住又把烟点起。厂子里要给刘克喜赔钱,刘克喜说着说着,眼泪就要掉下来了:“我52岁,就要看着等死吗?”

杨再高才39岁,走回工棚的路是上坡,他也走不动了,50米也要歇上好几次,三岁的女儿杨艳和邻居的孩子跑在前面,抢着去自来水龙头上喝水,她把脏得发黑的熊宝宝塞给爸爸,咯咯地笑着跑了。

“她才3岁,不知道将来她妈妈怎么养得大……”杨再高晚上一躺下,眼泪就停不住,“只有孩子可怜。”他回家,带回的还有满肺的硅粉。

中国煤炭安全监察局尘肺病康复中心的马国宣大夫近年来接触了大量的硅厂尘肺工人,其中肺部病变较重的患者在进行肺部灌洗时,会洗出许多白浊的粉尘,但这依然不能阻止肺部纤维化———也就是说,即使杨再高脱离了工作环境,做了灌洗双肺,硅粉充斥的肺部仍会继续病变,在合并肺结核和心脏问题、肺部感染的情况下导致最后的呼吸衰竭和死亡。而和杨再高在一起工作的许多工人,虽然暂时没有检查出尘肺迹象,但在脱离工作后经过数年也很可能再出现矽肺,职业尘肺病的潜伏期是十年至二十年不等,即“晚发性矽肺”。

马国宣大夫永远不能忘记,一次她参与一个尘肺病人的尸检,那是一个煤矿工人的肺,严重纤维化,重量超过正常肺一倍以上。当她的手术刀割在尸检病人的肺上时,发出吱啦吱啦的声音,“感觉像切在石头上一样”。

杨再高自己也晓得,肺上的毛病是治不好了,但青菜还要买,饭还是要烧,一家人总要吃饭。记得工棚门口的香樟树还是他刚到厂子的时候栽下的,在停炉后,连日的雨水洗去了堆积的尘土,香樟树终于露出深绿的叶片和柔嫩的新枝。杨再高折了一段老树枝,放在鼻子上闻着:“香的嘞。”说着,孩子气地笑起来,他晦暗的面孔笑起来依然十分动人,湿润的微风中,香樟树幼嫩的绿芽正在伸展。