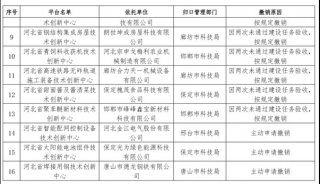

高大上的实验室能激发你的科研创造力吗?

从英国的弗朗西斯·克里克研究所到日本的冲绳科学技术大学院大学,很多机构对于建筑设计如何影响科学家的工作做了很多探索尝试。比如说,阳光长椅如何有利于研究人员的心理健康;让人放松的休息场所如何能促进自发性合作;步道和瑜伽如何调整工作狂倾向。没错,学术界和产业界的许多人士都同意配套的便利设施能提升工作效率。

美国加州的索尔克生物研究所设计前卫,意在吸引明星科学家。

来源: Andriy Blokhin/Alamy

近20年来,我一直在为《自然》以及其他媒体记录科学家的生活,我听到过无数次空间力量如何能够提高或削弱博士后和首席科学家的毅力这类说法。不过,作为一名前细胞生物学家,我还要看到具体数据。因此,我带着一些期许翻开了这本《实验室生活方式》。

纵览全书,虽然数据上并不充分,但还是呈现了一部可读性很强且不时令人感到惊奇的实验室建筑史。作者讲述了这些建筑的设计如何以科学家的生活方式为中心,围绕他们的交流、癖好和互动进行,而不仅仅是以实验设备为中心。

澳大利亚建筑学者Sandra Kaji-O’Grady、Chris Smith和Russell Hughes的讲述开始于上世纪50和60年代的加州——一直以来的科学人才高地。开头一章列举了美国兰德公司在圣塔莫妮卡的“松饼”楼和休斯研究实验室山海相连的无敌景致,介绍了冲浪和户外生活等南加州生活方式如何融入了这些建筑的设计中。早在生物技术公司基因泰克和它所倡导的“愉快科研”落地南加州前,当地勤于思考的人就把“努力工作,尽情娱乐”当作人生信条了。

敞开式创新空间

书中恰到好处地提到了Louis Kahn在1963年设计的索尔克生物研究所:壮观的混凝土外立面,随处可见的柚木元素,附带白色的石灰华大理石花园。大胆超前的外观设计最初是为了吸引明星科学家、慈善家和合作伙伴,赢得公众关注——这些它都做到了。

当年我在索尔克做研究生时,从高空鸟瞰的太平洋以及拂面的和煦海风都在我备受实验失败打击时给了我力量。但我当时并未意识到索尔克真正的突破之处:敞开式实验台设计——为了鼓励交流和方便根据科研进展需求进行重排。这一创新做法很快就在全世界普及开来。(书中并未提及索尔克一些颇有争议的做法:比如隔离资深员工和初级员工就被批评为精英主义做派。)

Kathleen Brandt和Brian Lonsway带我们回到了上世纪70年代初期,施乐公司的帕罗奥多研究中心(PARC)会议室采用当时还很新潮的懒人沙发和白板墙取代了会议桌。PARC坐落于当时正值发展初期的硅谷,它的成功被归功于其倡导的文化和由此吸引而来的人才。从那之后,从谷歌到生物技术新秀Moderna Therapeutics,都下重金照搬PARC的“创意蜂巢”办公环境。

那么,懒人沙发真能激发创造力吗?作者的回答是:“无法证明因果关系。”鉴于科学家一向把寻找因果关系视为命脉,缺乏证据、难以证明这种时髦美学能够招募、留驻或激励创新人才值得警惕。

本世纪初,Herzog和 de Meuron为瑞士制药公司爱可泰隆设计了实验大楼,Gehry等人为诺华设计了实验大楼。此外,已故建筑师Zaha Hadid设计了新加坡的纬壹(one-north)科技城。这些充满时尚气息、光芒四射的大楼设计起初是为了吸引风投,鼓励突破。

社会试验

作者认为,这股“实验室奢华风”其实是一次大型社会试验,而科学家是小白鼠。他们对研究人员以及他们与这些大楼和休息空间的关系开展人类学研究,偷听他们的午间对话。书中多处引用了社会学家Bruno Latour和Steve Woolgar在1979年所著的《实验室生活》(Laboratory Life)一书,作者在书中把索尔克的工作人员隐射为人类学家,并认为科学家的社会互动会决定他们最终探索的方向。

不管怎么说,科学家也是普通人。他们是否需要高大上的环境或与众不同的摆设才能激发智慧的对话?

伦敦玛丽女王大学的Blizard Building拥有下沉式实验室和悬空式会议间。

来源: Richard Brine-VIEW/Alamy

对于这个问题,伦敦玛丽女王大学生物医学中心Blizard Building的设计师肯定会回答Yes。这一独特建筑充满了各式各样的奇特元素:“蘑菇”、“云朵”和“尖刺”状会议室和休息间“高悬在下沉式实验室的上方”。实验室工作台还算中规中矩,但整体下沉。我能想象研究人员不停抱怨为何去旁边的工作台还要爬楼梯,以及想不通为何一排窗户和几张桌子就能搞定的会议室偏要标新立异。

证据在哪里?

能在无边的玻璃窗上涂涂写写,让加拿大滑铁卢圆周理论物理研究所的物理学家感到很满意,但是用于开展实验的房间必须要实用。任何时候都能思考——无论是洗澡时,通勤中,还是在户外远足(依山傍泉而建的美国圣菲研究所对此深有体会)。迄今为止,尚无人研究过那些踩着Razor滑板车去往乐高车站的谷歌工程师是否比那些坐在较为保守的办公室里的工程师更具自由创造力。

总体上讲,建筑师与在他们作品里工作的人似乎欠缺交流。一个例外是英国曼彻斯特大学2015年建成的国家石墨烯研究所(NGI)。设计师与研究人员协作打造了一个兼具实用性和观赏性的多功能大楼,内部实用整洁的房间以及用玻璃隔离出来的实验空间让工作环境光线充足、透明度高。Albena Yaneva和Stelios Zavos认为,NGI的实验室主动塑造并改变了研究文化,倡导“创新生态学”,打造了“科学、社会和产业的新联盟”。

不过,从作者提供的照片来看,开放空间和大量长沙发无人问津(也许大楼内部另有供加班博士后小憩之处)。但在没有证据的情况下,要说大楼设计达到了这些宏伟目标有些牵强。

我非常希望能有一项对照研究来分析建筑环境与研究效率之间的关系。对比时髦的NGI和老旧的曼彻斯特实验室的研究产出有多难?看一下阳光灿烂的索尔克是否比梅奥医学中心在罗契斯特的地下实验室更能出现突破性成果有多难?

更奇怪的是《实验室生活方式》一书的结尾,它写道:大数据“拍字节(petabyte)时代”的到来会让科学家和他们的假说,甚至可能是实验室都一并成为过去式。究竟这本书是对实验室发展历史的一次深入挖掘,还是对其未来命运的一次预言?无论如何,书中对这些名声在外的建筑师是否理解实验人员内心真正的激情所在提出了质疑。

原文以Do luxe labs shape science?为标题

发布在2018年12月4日《自然》书籍与艺术板块