活性百科丨微生物-从籍籍无名到影响力巨大

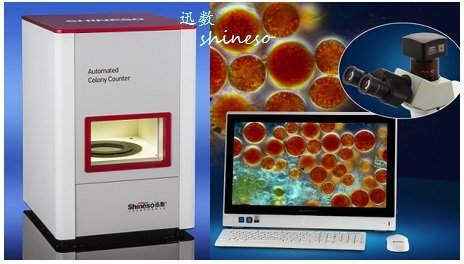

今天给大家聊聊微生物菌落小百科。

300多年前,荷兰小伙子安东尼·列文虎克发明了显微镜,自此打开了探索“微观世界”的大门,这个小伙子也因此被称为“显微镜之父”。

得益于显微镜等技术,人体表面和体内的微生物逐渐被人识别。但多年以来,受制于认知和技术的不足,对于人体微生物的研究一直不温不火,直到近20年来,随着基因组学等领域的发展,人体微生物的研究才开始取得显著的进步。

2008年,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)发起了一个研究项目-人类微生物组计划(Human Microbiome Project),旨在鉴定与人类健康和疾病相关的微生物,以及绘制这些微生物的参考基因组,目前这个计划已经进入第二阶段(iHMP)。

2012年,研究人员在《Nature》杂志上发表了一系列文章,报道了不同人群中各个身体部位的微生物组成。

2017年,微生物一跃成为生命科学研究领域最耀眼的明星。越来越多的研究表明,这些无处不在的小生物在多个领域影响巨大,与代谢类疾病(如肥胖、糖尿病等)、自身免疫疾病、神经退行性疾病(帕金森病)与癌症等等竟然都有着密不可分的关系:

水果蔬菜为啥能抗癌?原因竟是肠道内的微生物…

2018年1月,来自英国剑桥大学Babraham研究所的Patrick Varga-Weisz教授带领的研究团队在《自然通讯》杂志上发表了一篇文章,详细的揭示了水果蔬菜是如何通过肠道微生物的作用来抑制肠癌生长的。具体来说,Weisz教授发现,我们吃下的水果蔬菜,在肠道内被肠道微生物降解产生的短链脂肪酸,可以抑制编码组蛋白去乙酰化酶2 (HDAC2) 基因的表达,抑制癌细胞的分裂。

Fellows R, Denizot J, Stellato C, et al. Microbiota derived short chain fatty acids promote histone crotonylation in the colon through histone deacetylases[J]. Nature communications, 2018, 9(1): 105.

你为啥比别人容易长胖?可能是你的肠道微生物在作妖…

2017年,在《自然医学》杂志上瑞金医院和华大基因联合破解与汉族人肥胖有关的肠道微生物。研究人员以中国的汉族年轻人为研究对象,确定了一个能抑制肥胖的肠道微生物——多形拟杆菌,还研究了其对代谢产物氨基酸水平的影响。

Ruixin Liu, et al. Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention. Nature Medicine (2017) doi: 10.1038/nm. 4358.

为啥吃太咸会得高血压?可能因为有益肠道微生物被「咸」死了…

2017年《自然》杂志上的最新研究成果:美德两国科学家发现,高盐饮食会扰乱肠道微生物固有的平衡,尤其是导致对盐分极其敏感的乳酸菌数量大幅减少,没了乳酸菌,人体的自身免疫功能就会出现异常,导致高血压的发病,而补充乳酸菌可以起到对高盐饮食导致的高血压良好的治疗效果。

Nicola Wilck, Mariana G. Matus, et al. Salt-responsive gut commensal modulates TH17 axis and disease. Nature 551, 585–589 (2017)

降血糖「神药」降血糖,肠道微生物也来插一脚…

在2017年10月19日的《细胞-代谢》杂志上,华人科学家林国栋(Tony Lam)教授带领的多伦多大学研究团队首次发现,降血糖「神药」二甲双胍可以通过调节肠道乳酸菌,影响肠道吸收葡萄糖的重要转运蛋白SGLT-1,从而控制人体血糖水平。

Paige V. Bauer, Frank A. Duca, et al. Metformin Alters Upper Small Intestinal Microbiota that Impact a Glucose-SGLT1-Sensing Glucoregulatory Pathway. Cell Matabolism, Volume 27, Issue 1, 101–117, 2018

想要通过免疫疗法对抗癌症?得看肠道微生物的心情如何了…

2018年新年第一周,《科学》杂志再次将肠道微生物推上封面。在此杂志上前前后后已经发表了五篇关于肠道微生物影响肿瘤免疫治疗的研究文章,几乎可以说是坐实了:人类最有希望攻克癌症的免疫疗法,患者响不响应,效果怎么样,还要看肠道微生物的“脸色”。

怎么样?眼花缭乱了吧?在我们能想到与不能想到的领域,肠道微生物都神奇的出现了。看来要想健康,得好好呵护我们的肠道微生物小心肝儿了。

肠道微生物大放异彩,皮肤微生物也不甘落后。近年来,越来越多的科学家开始关注皮肤微生物群落,研究它们的成员、它们与健康/疾病的关系、不同人群中皮肤微生物的差异以及皮肤微生物与免疫系统的互动等等。而这些研究结果表明,皮肤微生物对于皮肤健康和皮肤功能的重要性绝不是我们想象中那么简单。

菌

皮肤中的微生物群落

皮肤,不仅仅影响着我们的颜值,而且对我们的生理健康也至关重要。作为人体与环境的直接接触面,皮肤是阻止外源性病原体入侵的第一道物理屏障,同时它也是共生微生物的生活家园,形成微生物屏障抵御病原体的入侵。

成人皮肤的平均表面积约为1.8 m2,对于小小的微生物来说,这可以算是一片相当广袤的大地了。虽然地方很是宽阔,但皮肤表面干燥凉爽,呈现弱酸性(pH值约为4-6),还缺乏营养(除了基础营养成分-蛋白质和脂质,基本上没有其他营养物质,与肠道内营养富集的环境根本没法相比),所以这家园看起来好,实际上条件艰苦,并不适合微生物生存,很多病原体就是因为这种恶劣的环境而无法在我们的皮肤上生存下来。但尽管如此,还是有很多顽强的微生物适应了这种环境,它们能够利用汗液、皮脂和角质层中的营养资源养活自己,在这片大地上活了下来,而且似乎还风生水起。

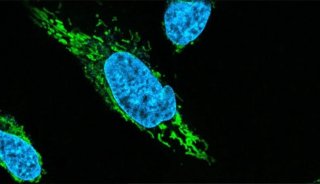

有研究表明,我们的皮肤中生活着成百上千种微生物,包括细菌、真菌、寄生虫和病毒,这些微生物总称为皮肤微生物群落(Skin Microbiota)[1]。以细菌算的话,每1cm2的人体皮肤上就生活着106个细菌,嗯,看看你的指甲盖儿,就这么大地儿的皮肤上就有100万个细菌,这密度可想而知…(有密集恐惧症的孩子请不要直视下面这张图…)

虽然皮肤微生物成员多、密度大,看起来很吓人,但其实它们当中的大多数对人体是没有危害的,而且还与我们建立了互惠互利的共生关系。我们(行业黑话中也叫“宿主”)给这些微生物包吃包住,允许它们占据皮肤中的大片领域作为生活家园,同时还为它们提供营养物质,虽然吃的种类单调了点,但也足以让它们活的好好的;而这些微生物呢,充分利用皮肤表面的恶劣环境和“菌”多势众的优势,竞争性地阻止了其他病原体或者有害微生物的入侵。此外,它们还会与人体的免疫系统进行互动,能对皮肤中数十亿的T细胞进行培训,教会T细胞如何处理那些与自己长的比较像的、但却具有致病性的微生物“表亲”,帮助提高我们人体的免疫力[2]。

更重要的是,它们还会影响我们皮肤的健康,研究发现,健康皮肤表面的微生物群落是处于平衡状态的,这种平衡既包括数量上的,也包括种类上的多样性。一旦菌群发生失调,我们罹患特应性皮炎、脂溢性皮炎、银屑病、红血丝、痤疮等皮肤疾病的风险也会大大增加。

菌

拉帮结派、分区而居的皮肤微生物

俗话说得好,人以类聚,物以群分,这条法则放到皮肤微生物的世界里同样适用。虽然大家都生活在皮肤上,但是也不是所有的微生物都是好朋友。

有一类微生物,组员相对固定,属于皮肤微生物群落的核心成员,我们常常能够在皮肤上发现它们的身影。即使发生一些小的变动,它们也能重新恢复原来的状态,这些微生物是我们皮肤上的常驻微生物(Resident microorganisms),类似于城市中的常住居民。它们通常是共生微生物,对人体没有危害,而且还可能会对我们有某些益处。而另一类微生物,并不在皮肤上永久居住,一般来源于环境中,在皮肤上停留数小时或者数天后就会消失,这些微生物更像到此一游的游客,它们是皮肤上的暂驻微生物(Transient microorganisms)。正常情况下这两类微生物都是不致病的[3]。

对细菌的16S rRNA和真菌的内转录间隔区(ITS)等系统发育标记基因进行测序分析后,Grice等人认为皮肤表面的居住菌主要属于4个门:放线菌门、厚壁菌门、拟杆菌门和变形菌门。而其中最为常见的3个菌属为:棒杆菌(Corynebacteria), 丙酸杆菌属(Propionibacteria)和葡萄球菌属(Staphylococci)[3]。

除了常驻与暂驻的区别,微生物们生活的“小区”也是不同的。虽然皮肤面积够大,但是对于微生物来说,也并不是它们想住哪里就住哪里的。由于受到太阳照射、pH值、温度、湿度、皮脂量和皮肤的微形貌等因素的影响,皮肤上的居住地也分为了4个“小区”(微环境),每个区中生活的微生物也都不尽相同:

1) 多油区:常见于面部、胸部和背部,此处是丙酸杆菌的乐园[3];

2) 潮湿区:常见于腋下、手肘弯处、膝盖后面和大腿根儿,这里生活的大多是葡萄球菌和棒杆菌[3];

3) 干燥区:常见于手臂内侧、手掌和臀部上方,在这里,葡萄球菌、丙酸杆菌、微球菌、水栖菌、棒杆菌和链球菌占主导地位[3];

4) 其他区:如汗腺、毛囊和真皮层,丙酸杆菌属微生物等兼性厌氧菌闹得不亦乐乎。

与细菌的分区而居不同,真菌在身体各个部位的分布较为相似。在我们身体的核心部位和手臂上主要生活的是马拉色菌(Malassezia),而在我们的脚上,真菌种类比较多,有马拉色菌、曲霉、隐球菌、红酵母、附球菌和其他真菌。在各个身体部位中,细菌成员最为丰富,而真菌成员最为稀少[4]。

参考文献:

1. Emma Barnard, Huiying Li. Shaping of cutaneous function by encounters with commensals. [J] The Journal of Physiology 595.2 (2017) pp 437–450

2. Elizabeth A. Grice, Julia A. Segre. The skin microbiome. [J] Nat Rev Microbiol. 2011 April; 9(4): 244–253.

3. B. Dreno, E. Araviiskaia, et al. Microbiome in healthy skin, update for dermatologists. [J] European Academy of Dermatology and Venereology. 2016, 30, 2038–2047

Allyson L. Byrd, Yasmine Belkaid and Julia A. Segre. The human skin microbiome. [J] Nat Rev Microbiol. 2018, VOLUME 16