专家称中国离世界科学中心尚远

编者按:

近年来,随着中国科研水平的提高,中国科学家在国际期刊上发表的论文数量以及科研成果质量与发达国家的差距正逐步缩小。那么,中国的科研实力是否已经位居世界前列?中国何时可以成为下一个世界科学中心?中国在迈向科技大国的道路上亟待改进的问题有哪些?本报约请了几位专家,共同探讨上述问题。

世界科学活动中心的思想始现于英国科学学学者贝尔纳《历史上的科学》。1962年,日本神户大学科学史家汤浅光朝基于科学计量学统计提出关于科学中心及其转移过程的见解,将贝尔纳的有关历史描述转变为计量学意义上的规则。

汤浅光朝这样定义“科学中心”:当一个国家在一定时段内的科学成果数超过全世界科学成果总数的25%,则称该国家在此时段内成为科学中心,该国家保持为世界科学中心的时段为其科学兴隆期。他本人将此发现命名为“汤浅现象”。

“文革”期间,我国学者赵红州也基于类似的分析方法得出了类似的结论。两者的暗合,使得此后数十年间,科学中心转移规律或者说汤浅规律在我国得到了广泛的关注、传播与研究,科学中心概念在国内也深入人心,以至中国能不能在未来二三十年成为科学中心,成为国人最为关注的问题之一。

中国科学院自然科学史研究所研究员袁江洋曾在学术期刊上发表《科学中心转移规律再检视》(以下简称《再检视》)一文,集中讨论了科学中心转移的问题。袁江洋认为,中国不可能在20年内成为世界科学中心。在他看来,以科学中心概念描述世界科学的历时发展过于简单,科学中心的概念也有不准确之处。

《中国科学报》:汤浅规律存在什么问题?

袁江洋:首先,在汤浅时代,进行科学计量学研究的基本数据库尚不完备。1962年汤浅发表论文时用的是《科学和技术编年表》等三种文献资料,而此年表记录止于1908年。

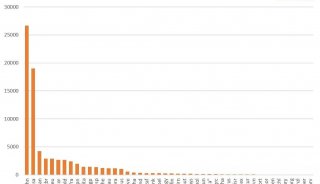

1988年出版的《科学家传记辞典》、《科学时间表》两本书数据库较为全面,为进行计量研究提供了更完备的数据库。基于《科学时间表》,英国化学家戴维斯将公元988年至1988年这1000年分为6个时段,再按照国别、按科学学科统计这些时段上的科学技术成果,制成表格,形成了他不同于汤浅的看法。他从马拉松式的科学长跑的角度看待世界科学的历时发展进程,将不同国家列入竞争之中的第一集团、第二集团以及第三集团。

两者的区别在于,汤浅的计量分析仅考虑了科学成果的数目,基本上是线性的科学中心转移线索描述,按时间的均匀流动,划了一个25%的红线。后者关注的是科学技术成果的空间分布。

其次,25%这个标杆也不合理。根据统计,历史上经常出现双中心的发展格局,如有时德国超过25%一点,英国则接近此线,只有一个多百分点的差别,凭此不足以说明德国是中心,英国不是中心。而且汤浅把科学中心的周期设定为80年,美国从 1920年兴起,至今各类统计表明美国科学、技术仍占全世界的60%左右(无论科学、技术分计或合计)。我看不出,未来20年美国如何从世界科学重大成就排行第一的位置上直线坠落下来,而中国或其他国家如何快速上升到超过美国的程度。另一些反例是,英国自17世纪60年代至1900年,在近250年的时间中保持科学技术长盛不衰的发展格局(科学、技术合计情形下),英国在不是科学中心的情形下出现麦克斯韦、达尔文这样划时代的科学巨人。

相形之下,在分析世界科学的历时发展时,采用戴维斯三大集团的分类以及不同国家在集团之间发生位置变动的方式来进行描述反而显得更合理。须知,科学的制度化发展正是在科学革命时期开始启动的,制度化的基本目标就在于为科学提供制度性保障,保证科学知识的代际遗传和不断增长。制度化进程开启和完成以后,国家的综合科学技术实力一般不会随某些偶然因素而大幅度变化。

第三也是最重要的一点,汤浅规律是传统的科学计量学的一个研究范例,尊奉的是实证主义科学观,抛开了许多难以度量的社会文化影响因素。因此,科学计量学在科学史上不具有独立意义,它的结果只可当做“参考数据”来使用。

总之,以“科学中心”概念描述整体世界科学的历时发展情形,存在着一定的片面性。

《中国科学报》:如果要用“科学中心”概念,您的观点是中国在未来20年内不能成为科学中心,为什么?

袁江洋:科学中心转移的模型,预设了科学中心的转移,因此往往要预言下一个科学中心是哪个国家。在此问题上,汤浅认为是苏联,中国学者赵红州认为下一个科学中心是中国。

我个人认为,在科学实现制度化发展(现在是国家化发展)的情形下,有条件成为科学中心—— 或者说,能够雄踞第一集团的最前列的国家,不可能是一个小国,必须是土地辽阔、经济实力雄厚、人口资源充分的大国,像日本、英国这样的国家都难以具备这样的条件,小国称雄的时代已一去不复返了。除现在仍遥遥领先的美国外,有潜在条件的国家或跨国实体是欧盟(如果其一体化进程能够顺利进行的话)、俄罗斯、中国、印度等国家。但是,现在就大谈特谈中国能否成为科学中心,还为时尚早。

要理解整个科学发展模式,就是要理解制度化,如果科学已经成功制度化,特别在一个民主、没有受到战争侵扰、和平稳定的国家里,科学肯定会稳定地向前发展。

从科学发展的角度,可区分科学原发国家与后发国家。原发国家英国从科学革命到工业革命,即从初步实现科学知识持续创造到实现知识的广泛使用,在社会中形成这样一条完整的创新链,花了100多年的时间。原发国家是科学先行,像英国是科学先发展,技术再跟进。

而后发国家是从学习开始的,美国、日本用了近100年,完成一个技术的追赶时段。需要指出的是,科学、技术是分开的。美国和日本的发展路径,都是技术先行,达到世界技术最前列的水准后,科学才表现出强劲的发展势头,而这还需要另外花去二三十年的时间。以此看来,目前,我国的技术还处于中端水平,至少要到技术上和美国并驾齐驱的时候,再来讨论中国科学什么时候崛起。

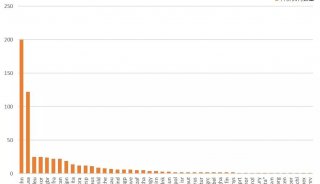

我国SCI论文产出数据现在已达世界第二,应该说论文产出总数还是很高的,但SCI数据至多只能说是一个起点。如果在学科的分支领域没有成批的具有重大意义的成果出现,那么这个数据不能从根本上说明什么问题。美国有很多成果可以载入与《科学时间表》类似的史册,但到目前为止,中国还没有多少可以载入《科学时间表》里的成果。所以说,中国科学至今距全面崛起还有不少距离。

《中国科学报》:您出于什么原因写了《再检视》一文?

袁江洋:我写这篇文章是有给科学中心讨论降温意识的。国家急切地希望科学技术迅速发展,并寄希望于以此带动中国社会的发展,这当然无可非议。科学中心概念给科技政策的决策、给各级部门提供了一个加大科技投入的理由——加大投入是合理的,但我个人认为,没有必要老是想象中国很快就会成为未来新科学革命、新技术革命的领跑者,而忽视科学的连续稳步发展的价值和作用。

我个人不大认可科学中心这一概念,认为用它来描述世界科技的整体格局不一定适当。在汤浅的统计中,就可以看到科学中心不具有唯一性,即有时会出现两个国家同为科学中心的时期。如果一定要用科学中心概念,那么,在考虑科学发展历史进程时,也要引入双中心、多中心,主中心、次中心概念。

另外,科学变化与社会变化是相关的。对此,科学史家、科学哲学家、科学社会学家以及其他学者曾从多种不同角度予以肯定。

《中国科学报》:科学中心概念实际上是对各国科学实力的评价,如果不用这一概念,我们又如何去评价呢?

袁江洋:我认为,科学既是人与自然的对话,也是人与人的对话。在今天条件下,与自然对话,一要看国家的科学技术装置,看它能不能生产出自主研发的大装置,有了这样的工具,才能够更好地实现与自然的对话。二要看这个国家科学的智力构架,看它是否拥有一流的研究传统、科学传统。一个国家必须在科学和技术领域都有一流的研究成果、世界卓越的研究传统和良好的科学文化,才能说它拥有真正强大的科学竞争实力。然而,一流科学传统不可能在后发国家自发产生,它发诸于科学强国,在后发国家里都有一个移植和本土化的过程。

研究日本诺贝尔奖获得者的谱系,可以看到第一、二代科学家都是有国外留学背景的,第三代中也有留学回来的,但是,在这一代,已经培养出本土的诺贝尔奖获得者——汤川秀树,他的思想导师是哥本哈根学派领袖玻尔的学生,仁科芳雄。汤川之后,尤其是在进入21世纪后,日本又有多位诺贝尔物理奖得主,均出自这一学术谱系。

中国并不是没有一流科学家归国,但归国的一流科学家却未能培养出比他们更优秀的人才。由是才有“钱学森之问”。在我看来,这一问,一方面问的是中国在一流科学传统建设尤其是相关制度化表达层面的问题,另一方面问的是现代科学制度与政治文化制度之间是否协调的问题。

移植构建一流科学传统,要进行科学人才的再引进或者进行大规模的留学生派遣,为一流人才提供各方面的条件,依靠他们来培养人才,使所培养的人才具有一流的、敏锐而卓越的问题意识,能够找到最有效的、最适当的研究方法,能够对于学术成果给出一个适当而公正的评价。

另一方面,要在调整现有的以“利用科学”为主要目标的科学政策的同时,发展“为了科学”的科学政策,实现这两类政策的平衡,使我国的科学系统既具备自由创造的活力,又能够履行国家与社会所赋予的使命。缺乏自由、自主的科学制度,是与科学本质不相符合的制度。科学的本质就是自由创造,进行自由创造需要有独立的人格,不给独立人格以制度性的保护,就谈不上自由创造。

-

焦点事件

-

焦点事件

-

焦点事件

-

人物动向

-

焦点事件

-

精英视角

-

焦点事件

-

焦点事件

-

焦点事件