社会各界沉痛送别白以龙院士

国际著名力学家,中国科学院院士、欧洲科学院院士,第十、十一届全国政协委员,国家自然科学基金委员会数学物理科学部原主任,中国科学院力学研究所原副所长,中国力学学会原理事长白以龙研究员,因病于2024年5月9日9时21分在北京逝世,享年83岁。5月13日上午,白以龙院士遗体告别仪式在八宝山殡仪馆东礼堂举行。

告别仪式大厅庄严肃穆,白以龙院士的遗像悬挂在正厅中央,巨幅挽联“力学典范 求真探索声名传世,科苑大师 引领学科建树流芳”垂立两侧,正是白以龙院士光辉一生的写照。白以龙院士静静安息于鲜花翠柏中。大厅中的横幅挽联“沉痛悼念白以龙院士”表达了对白以龙院士的深深怀念和对他一生的敬意,无声地诉说着社会各界对白以龙院士的不舍和追思。

白以龙院士逝世后,党和国家领导同志,中央和国家有关部委,中国科学院,国家自然科学基金委员会、中国力学学会等曾任职单位,各有关方面领导同志,学术界、兄弟院所、白以龙院士生前好友、同事、学生以及社会各界人士以不同方式进行哀悼缅怀,对白以龙院士家属表示慰问。

告别仪式现场,中央统战部五局局长晏淼,国家自然科学基金委员会数学物理科学部原副主任孟庆国,中国科学院学部工作局钱莹洁,中国力学学会副理事长戴兰宏、冯西桥、何国威院士、魏悦广院士,宁波市科学技术协会副主席施英,杜善义、陆夕云、段慧玲、田野等院士,中关村医院院长富大鹏,力学所离退休老同志、所内在职职工、研究生,白以龙院士亲属及生前好友等三百余人怀着沉痛的心情,前来为白以龙院士送行。告别仪式由力学研究所所长罗喜胜主持,力学研究所党委书记刘桂菊、学生代表力学研究所戴兰宏研究员、家属代表白柯女士分别致辞。哀乐声中,大家怀着沉痛的心情肃立默哀,向白以龙院士遗体鞠躬、献上鲜花,表达最后的敬意和告别。

“惊悉白以龙先生仙逝,心情无比沉痛。他的不幸逝世是中国力学界的一大损失”“他是中国科大培养的青年才俊,为力学事业作出了突出贡献,他支持我们的工作,多次给予关心和指导”“他为我们所的建设和发展,为祖国的力学事业作出了重大贡献”“他深厚的学术功底,对复杂问题有独特的见解和正确的判断能力”“他思维敏捷,才思过人,机智灵活,不仅体现在科学研究中,也表现在科研管理上”“他德业双馨、诚以待人、为人谦和,从不以功自居,不向国家伸手要名要利”“白老师从来不把爱国挂在嘴边,但他的爱国的方式是‘劳其筋骨,苦其心志’,不停地思考探索,尽力做研究”“身为院士,老白平易近人、没有架子” ……白以龙院士逝世后,社会各界纷纷留言缅怀悼念。

斯人已远去,江河万古流。白以龙院士的杰出贡献和高尚风范,将继续激励着一代又一代的科研工作者,在各自领域不断探索创新,为人类科学进步和文明发展贡献自己的力量!

白以龙院士生平

国际著名力学家,热塑剪切带理论和统计细观力学的开创者,非线性力学的卓越领导者,中国科学院院士、欧洲科学院院士,第十、十一届全国政协委员,国家自然科学基金委员会数学物理科学部原主任,中国科学院力学研究所原副所长、中国力学学会原理事长白以龙研究员,因病于2024年5月9日9时21分在北京逝世,享年83岁。

白以龙先生1940年12月22日出生于云南祥云。1963年本科毕业于中国科学技术大学近代力学系,1966年研究生毕业于中国科学院力学研究所,同年留所从事力学研究工作。1979年-1981年,赴英国牛津大学、英国剑桥大学做访问学者。1986年任中国科学院力学研究所研究员。1987年-1994年任中国科学院力学研究所副所长。1993年-2000年任中国科学院力学研究所非线性连续介质力学开放研究实验室(LNM)主任。他为力学研究所的改革和发展、为LNM创建和发展成为国家重点实验室殚精竭虑,作出了不可替代的重要贡献。1994年-2002年,任国家自然科学基金委数理科学部主任。1994年-2002年,任中国科学院力学研究所学术委员会主任。1998年-2002年任中国力学学会理事长。2002年起,担任国际理论和应用力学联合会(IUTAM)理事和选举委员会委员,后任IUTAM大会委员会执委和资深理事。

白先生主要从事爆炸、固体变形损伤与灾变的非线性力学研究。他不断创新研究方法,取得了一系列重要的科研成果。他的研究成果不仅在国内学术界产生了广泛影响,也引起了国际同行的关注。

八十年代初,白先生揭示了热塑剪切带的形成和演化机制,突破当时国际惯用的经验描述,建立了材料热塑剪切变形的控制方程,给出了热塑剪切带形成的失稳判据,预测了剪切带的特征宽度。他建立的热塑剪切带理论,被认为是该领域的原创工作,并被国际上称为“白判据”。

针对真实材料受冲击产生大量微损伤的问题,白先生发展了亚微秒应力脉冲技术和多应力脉冲技术,揭示了微损伤成核、扩展,并向突发破坏转变的机理。基于微损伤群体的统计,建立了跨尺度的统计细观损伤力学理论框架,给出了微-宏观损伤演化控制方程,从中提炼出描述损伤跨尺度演化的无量纲参数,得到了作为破坏前兆的损伤局部化判据。

白先生还在预测地壳、岩石等非均匀脆性材料的灾变破坏方面做出了前沿探索。他揭示了灾变破坏前系统响应函数的幂律奇异性前兆,阐明了幂律奇异性前兆的能量机理;基于此,建立了灾变破坏预测的整体框架,为利用大地变形场的局部测量结果进行地震预测提供了理论基础。

白先生曾任中国力学学会第6届理事长,致力于推动中国力学学科在国际舞台中的竞争地位,倡导力学工作与国家重大需求的结合,推动力学学科的发展和创新。他积极组织学会开展各项工作,完善组织机构,创建工作委员会,促进力学与产业的结合,加强与国际力学界的交流和合作,为申办和成功举办北京世界力学家大会(国际理论和应用力学大会)起了重要的组织和领导作用。

在他的领导下,中国力学学会成功举办了一系列具有国际影响力的学术会议,如亚洲流体力学会议、国际实验力学会议等。这些会议不仅为国内外学者提供了交流合作的平台,也展示了中国力学学科的实力和水平。同时,他还积极推动学会期刊的发展,提高期刊的质量和影响力。《力学进展》等期刊在他的关注和支持下,取得了显著的成绩,成为国内外学者研究力学的重要参考。

白先生在担任国家自然科学基金委员会数理科学部主任期间,通过充分调研和沟通,提出了这一期间数理科学领域基础研究资助的系列创新管理举措,包括持续、稳定支持基础研究;鼓励创新,勇攀高峰,支持新思想、新方法研究,注重学科交叉;加强人才培养,稳定支持科研队伍;面向国家需求和经济建设,紧抓成果转化;加强国际交流与合作,提升国际学术地位。这些原则为我国基础研究的不断创新、国际影响力的快速增强提供了有力支撑。

白先生在基础前沿研究上和研究管理上投入大量精力并取得丰硕成果的同时,还积极投身于国家重大科研项目和工程实践中。他参与了多项国家重大科技项目的研究工作,为解决国家重大需求和推动科技进步作出了重要贡献。他关注力学学科在产业中的应用和发展,积极推动力学与产业的结合,为我国的经济建设和社会发展提供了有力的科技支撑。他2001年增补为第九届全国政协委员,并连续担任第十、十一届全国政协委员,积极建言献策、贡献智慧力量。

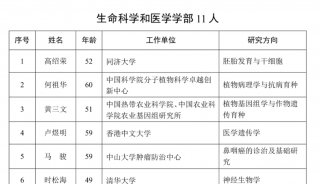

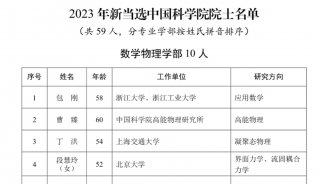

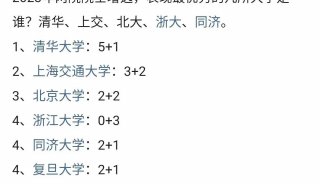

白先生的学术成就和贡献得到了广泛的认可和赞誉。1991年,白以龙先生当选为中国科学院院士(学部委员)。2002年,当选为欧洲科学院院士。他先后荣获多项国家级和省部级等科技奖励,1992年获中国科学院自然科学一等奖,1993年获国家自然科学二等奖,1999年获何梁何利科学技术进步奖,2000年获周培源力学奖,2007年获美国TMS学会John Rinehart奖,2010年获陈嘉庚数理科学奖,2020年获国家自然科学二等奖。他还担任了多个国际学术组织的职务,为中国力学界在国际舞台上赢得了声誉和地位。鉴于他在国际力学界的影响,2008年国际理论与应用力学联合会(IUTAM)委派白先生担任第23届(2012年)国际理论和应用力学大会(ICTAM2012)主席,这也是迄今为止唯一一位担任过ICTAM大会主席的华人学者。

除了学术成就外,白先生还以其高尚的品德和人格魅力赢得了人们的尊敬和爱戴。他专注科学、淡泊名利,他为人谦逊、和蔼可亲,他无私奉献、提携后学,他注重培养年轻人的创新能力和实践能力,鼓励他们勇于探索、敢于创新。他的言传身教和榜样力量,激励着一代又一代的年轻学者投身于力学事业。

白以龙先生的一生是奋斗的一生、奉献的一生,也是追求真理、勇攀科学高峰的一生。他的杰出成就和无私奉献令我们深受感动和敬佩,他的学术成就和贡献将永载史册,他的精神品质和人格魅力将永远激励着我们前行。

魂归故里,科学殿堂失巨匠;

光耀长空,薪火相传续新篇!

白以龙先生千古!