“十四五”认证认可检验检测规划,认证机构2025年实现翻倍

总体要求

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以改革创新为根本动力,树立“大市场、大质量、大监管”的理念,聚焦“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的发展目标, 着力深化改革,强化系统监管,优化服务供给,充分发挥认证认可检验检测作为质量管理“体检证”、市场经济“信用证”、国际贸易“通行证”的积极作用,为建设现代化市场监管体系,实现国家“十四五”发展目标作出新贡献。

(二)基本原则

1.坚持党的领导,凸显人民为本

突出政治导向,加强党对认证认可检验检测工作的领导,全面贯彻党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,把满足人民群众对美好生活需要作为根本目的,把解决人民群众的切身问题作为工作着力点,以实际行动践行认证认可检验检测“传递信任,服务发展”的本质属性,增强人民群众的获得感。

2.坚持系统观念,深化改革创新突出问题导向,以深化改革破解发展中的深层次矛盾和问题,从更大范围、更深层次全面推进“放管服”改革,着力推进市场准入、制度实施、监督管理、国际合作等重点领域改革,增强改革的整体性、系统性、协同性,努力营造市场化、法治化、国际化营商环境,进一步激发市场活力。

3.坚持市场主导,提升供给能力突出需求导向,以市场需求引导服务供给能力提升,以服务供给能力提升激发市场需求,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,扩大认证认可检验检测的高质量供给,服务经济社会高质量发展。

4.坚持统筹兼顾,服务发展大局突出目标导向,聚焦“十四五”时期经济社会发展目标,全面提升认证认可检验检测服务构建新发展格局的能力水平。围绕促进国内国际双循环,推动认证认可检验检测“引进来”“走出去”相结合;围绕统筹发展和安全,坚持“保安全底线”“拉质量高线”相结合。

5.坚持多元共治,维护社会公信突出结果导向,充分发挥统一市场监管体制的综合效能,完善“法律规范,行政监管,认可约束,行业自律,社会监督”相结合的多元共治体系,强化系统监管和综合治理, 构建认证认可检验检测活动全过程追溯机制,坚决维护认证认可检验检测工作的公信力和有效性。

(三)发展目标

围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展要求,加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系,更好服务经济社会高质量发展,努力实现以下主要目标。

1.市场化改革取得新进展,市场活力有效激发。认证机构资质审批、检验检测机构资质认定、认证人员管理、强制性产品认证等领域改革全面深化,检验检测认证要素市场化配置机制更加健全,认证认可检验检测机构的第三方属性更加鲜明,市场活力和市场竞争力持续提升。

2.国际化发展实现新突破,国际影响显著提升。遵循国际通行规则,不断完善国际化与中国化相结合的合格评定体系,我国参与合格评定国际标准及规则制定取得新的突破,在国际合格评定活动中的参与度和话语权持续提升;与主要贸易伙伴建立常态化双边合作机制,与主要合格评定国际组织建立深度参与机制,多双边合作互认安排覆盖范围更加广泛,“一带一路”认证认可合作机制取得实质性成果,我国认证认可制度的国际互认度明显提升,合格评定机构的国际化业务显著拓展,形成一批具有国际影响力的制度品牌和机构品牌。

3.专业化提升达到新水平,服务供给不断优化。认证认可检验检测行业创新、管理、服务能力和综合实力整体提升,从业机构及人员队伍能力素质不断优化,创新研发投入及产出比重逐步提高,新领域认证认可制度和检验检测服务供给持续增加,合格评定关键核心技术攻关成果应用取得良好效益,国家安全、战略产业等关键领域认证认可检验检测技术实现安全可控,检验检测仪器设备“卡脖子”问题得到有效解决,合格评定领域数字化应用水平逐步提升。

4.集约化整合形成新格局,行业结构趋于优化。检验检测认证行业“小散弱”现象得到明显改观,检验检测认证服务业结构布局更加合理;大型机构综合实力显著增强,龙头带动作用有效发挥;中小型机构专业化能力明显提升,形成一批“专精特新”机构;检验检测认证公共服务平台和检验检测高技术服务业集聚区建设取得新进展,辐射带动效应更加显现。

5.规范化发展呈现新面貌,行业治理明显加强。“法律规范、行政监管、认可约束、行业自律、社会监督”相结合的监管体系更加完备;全面建立以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制,“互联网+监管”模式全面运行,形成多部门联合监管、多种监管手段相互融合、监管机制方法不断创新的系统监管和协同监管格局;检验检测认证领域监管整治成效持续深化,不发生区域性、系统性、行业性风险,认证认可检验检测工作有效性和公信力持续提升。

发展任务

(一)全方位服务高质量发展

贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,深入推进质量强国建设,大力开展质量提升行动,全面提升认证认可检验检测服务供给水平,推动质量变革、动力变革、效率变革,促进质量提升和产业升级,助推经济社会高质量发展。

1.服务制造强国、质量强国建设

(1)促进产业基础能力提升。围绕推进工业强基,强化基础原材料、基础零部件、基础工艺、基础设施的认证认可检验检测支撑能力,支撑实施产业基础再造工程。推进钢铁、有色、石化、轻工、纺织、建材等基础原材料产业领域的检验检测认证能力提升,支持科研院所、骨干企业、从业机构组建检验检测认证创新联盟,加强重点基础材料和新材料检验检测技术攻关,建立具有较高行业影响力的认证制度,促进基础原材料产业结构调整升级;完善基础零部件产品认证制度,强化认证一致性保障能力,提升电子元器件认证的国际互认度,推动北斗基础产品认证的拓展应用,促进基础零部件、元器件质量提升;围绕基础工艺改造升级,协同推动相关产业领域合格评定方案优化完善,提升企业质量诊断、改进、验证等能力;建立健全物联网、工业互联网、车联网等领域认证制度和检验检测体系,强化新一代信息基础设施建设的支撑保障能力。

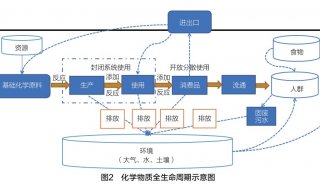

(2)推动产业链供应链现代化。健全覆盖产业链供应链全过程的质量认证和检验检测体系,促进产业链供应链安全畅通和优化升级。运用国际先进质量标准和方法,在航空、铁路、城市轨道交通、汽车、建筑、医药、信息、环保等重点产业,探索建立适合行业特点的质量认证制度,推动质量管理向全供应链、全产业链、产品全生命周期延伸;推行供应链安全管理体系、业务连续性管理体系、合规管理体系等新型管理体系认证,提升供应链管理水平;优化检验检测认证服务模式和产业布局,为产业链供应链上下游提供一体化服务,鼓励产业链供应链头部企业、集群企业引导采信,降低市场采购成本,提升产业链供应链运行效率。

(3)支撑制造业优化升级。实施“重点产业质量认证提升行动”,深入开展“质量管理体系认证升级活动”,引导各类企业提升质量管理水平,鼓励认证机构研发高于行业通用标准的高端品质认证,大力开展轨道交通、智能装备、无人机、机器人、智能家电、车联网产品等认证,探索开展新型储能、物联网、区块链、隐私计算等认证,助推制造业提质升级。实施“检验检测助推产业升级行动”,提升重点行业检验检测技术支撑能力,依托战略性新兴产业、制造业产业集群布局建设专业化检验检测平台,突破一批基础性、公益性和产业共性技术瓶颈,支撑企业创新发展和产业转型升级。

(4)助力服务业高质量发展。加快构建服务业认证认可体系,开展服务认证示范活动,促进服务业标准化、品牌化建设,提高服务品质和服务效率。在生产性服务业领域,积极推动工程建设、数字设计、物流运输、节能环保服务、绿色数据中心等服务认证,加强重大交通基础设施、城市轨道交通运行维护、邮政快递包装、智能化物流装备等检验检测能力建设,促进服务型制造等新业态发展,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸;在生活性服务业领域,广泛开展健康、教育、体育、养老、金融、商品售后、电子商务等服务认证,提升生活服务品质,推动生活性服务业向高品质和多样化升级。

2.畅通国内国际双循环

(1)促进全国统一大市场建设。围绕建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系,完善市场信用机制,推动消除区域性市场壁垒,促进要素资源市场化配置。贯彻落实党中央、国务院关于汽车、电子电器等行业市场准入和流通管理全流程改革的决策部署,推进行业准入制度改革,取消重复评价项目,降低市场交易成本;清理涉及认证认可检验检测的行政许可和行业评价制度,推动面向社会的第三方技术评价活动遵循通用准则和标准,逐步向国家统一的认证制度转变,在已建立国家统一认证制度的领域,不再设立类似的合格评定项目。

(2)促进区域协调发展。鼓励各地出台加强认证认可检验检测工作的政策措施,指导建立区域联动机制,推动认证认可检验检测资源共享、平台共用、结果互认、监管互助,支持长三角、珠三角、京津冀、成渝等城市群检验检测认证服务一体化发展,促进区域要素流通和市场畅通;落实CEPA协议和粤港澳大湾区发展战略,推动大湾区检验检测认证服务深度合作,探索开展“湾区认证”,打造具有国际影响力的高端认证品牌,实现“一次认证,三地通行”;落实认证认可检验检测援藏援疆、支持老区振兴发展的工作措施,支持开展有机产品、棉花等产品认证和国家质检中心建设;规范引导各地运用认证手段培育区域质量品牌,提升区域经济竞争力。

(3)促进内外贸一体化发展。促进内外贸认证认可相衔接,推动完善内外贸一体化调控体系。鼓励第三方检测认证机构国际化发展,为内外贸提供合格评定一体化服务。健全内外一体、上下贯通、部门协作、供需对接的“同线同标同质”(以下简称“三同”)推广实施机制,支持企业发展“三同”产品,扩大“三同”产品适用范围至一般消费品、工业品领域,精准对接消费需求。完善“三同”产品公共信息服务平台,鼓励认证从业机构开展质量评价和技术帮扶,维护“三同”产品的高端质量品牌信誉。强化跨境电商质量认证和检验检测技术服务,提升进口商品及出口转内销商品质量安全水平。

3.助力乡村振兴

(1)创新合格评定服务乡村振兴工作模式。加强质量认证和检验检测服务乡村振兴的路径研究,开展质量认证服务乡村振兴战略工作,探索以质量认证为手段建立“高标准市场+高质量产区”的联动模式,对标高端市场需求,通过认证评价方式培育“圳品”“丽水山耕”等区域高端质量品牌,健全优质农副产品产销对接机制,推动乡村振兴高质量发展。鼓励质量认证和检验检测服务下乡,为农业产业园区、农业生产经营企业、农业互助合作社和农户提供精准服务,强化乡村振兴的技术支撑。

(2)促进农产品供给质量提升。强化质量认证和检验检测服务供给,完善“从田间到餐桌”全过程的食品农产品认证及检验检测体系。鼓励农产品产销企业与农民专业合作社开展绿色食品、有机产品以及危害分析与关键控制点(HACCP)、良好农业规范(GAP)等食品农产品认证,提升农产品质量和附加值,支持绿色农产品基地、生态农场、现代农业产业园区建设;加强市、县农产品检验检测机构能力建设,重点提升食品安全、禽畜疫病等检测能力。

(3)推动乡村产业发展壮大。构建覆盖生产、加工、仓储、运输、配送、保鲜等环节的质量认证和检验检测体系,服务乡村产业现代化发展。针对品质、风味、绿色等属性推行“产品+服务”并重的认证模式,积极开展有机产品、富硒产品等特色农产品认证和乡村旅游、休闲农业、民宿服务、农耕文化体验、健康养老等服务认证,强化农业农村检验检测服务能力支撑,重点加强种子、农资、农用机械、冷链物流等检验检测能力建设,支持乡村发展农技服务、冷链物流、连锁配送等现代服务业态,延伸乡村产业链,推进乡村产业融合发展。

(4)助力美丽乡村建设。落实“绿水青山就是金山银山”理念,完善乡村基础设施、公共服务、人居环境等领域质量认证和检验检测技术服务,探索建立美丽乡村第三方评价体系。强化土壤、空气、水环境等检验检测能力建设,服务农业面源污染防治,优化乡村宜业宜居环境。

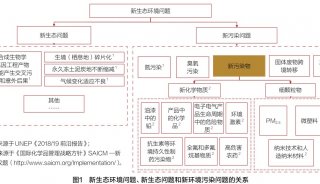

4.支撑绿色转型发展

(1)增加绿色产品供给。加快推行统一的绿色产品认证和标识体系,有序推进“涉绿”评价制度整合,将更多生态环境影响大、消费需求旺、产业关联性强、社会关注度高、国际贸易量大的产品纳入绿色产品认证目录,探索将对新污染物管控的要求纳入绿色产品认证制度。完善绿色产品认证采信推广机制,推动健全政府绿色采购制度,鼓励社会优先采购获得认证的绿色产品,增加绿色产品供给。加快绿色产品评价技术创新研发,培育一批绿色产品专业服务机构,健全绿色产品技术支撑体系。

(2)助力污染防治攻坚战。以高排放高污染领域为重点,研究开展清洁生产评价认证,切实规范环保处理设施装备相关产品认证活动;深化道路运输安全专项治理,严格机动车排放等项目的认证要求,打击违规改装道路运输车辆的强制性产品认证领域违法行为; 完善生态环境监测机构资质认定制度,健全对生态环境监测机构的“双随机”抽查机制,建立生态环境监测机构名录库和检查人员名录库,促进生态环境监测工作健康发展;开展部门联合监管执法,严厉打击生态环境监测机构、机动车排放检验机构检测数据弄虚作假等违法犯罪行为。

(3)服务“双碳”目标。加快构建碳领域合格评定体系,以电力、化工、建材、钢铁、有色、造纸、汽车等行业为重点,研究制定全过程、全生命周期的合格评定解决方案,加强碳排放合格评定能力建设,完善碳排放审定核查机构认可制度, 统筹推进碳领域产品、过程、体系、服务认证和审定核查、检验检测等多种合格评定工具的协同应用和创新发展。 健全森林认证等生态系统碳汇认证制度,规范开展碳足迹、碳标签等认证服务;完善温室气体排放核查相关标准,加强碳核查认证认可关键技术攻关,加强对温室气体自愿减排审定与核查机构和活动的管理,加快建设碳排放核查检测技术实验室。

(4)完善能源与自然资源领域合格评定体系。 大力推进风电、光伏发电、生物质能、核电、海洋能等装备安全认证和性能认证,完善新能源认证制度,开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证,提高动力电池余能检测技术水平,加强燃油、天然气、氢能、充电桩、新型储能设施等领域检验检测能力建设,促进能源安全高效利用和转型发展;推动认证认可检验检测在自然资源领域的应用,健全林草、国土、海洋、地质矿产等自然资源认证评价和检验检测技术规范,完善林草可持续经营认证体系,拓展自然资源调查监测、卫星遥感等技术支撑能力,促进自然资源保护和集约利用。

5.服务“平安中国”“健康中国”建设

(1)强化产品质量安全保障。充分发挥强制性产品认证保安全底线的作用,对关系人身健康、安全、环保的产品实施强制性认证(CCC认证),根据风险等级实行认证产品目录动态管理;加强产品质量安全检验检测能力建设,重点夯实市县一级地方、西部地区和产业集聚区的检验检测技术机构,有效支撑产品质量监督抽查等市场监管和行政执法;对CCC认证、机动车检验、生态环境监测、医疗器械检验等高风险领域实施重点监管,加强监督检查,依法严厉打击未获认证出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用CCC目录内产品、伪造冒用认证标志、虚假认证、无资质检测和出具虚假检测报告等违法行为;开展检验检测认证公益服务机制研究,为维护消费者权益提供有效的技术支撑。

(2)强化食品安全保障。落实“四个最严”要求,构建从农田到餐桌的食品农产品认证和检验检测体系,提升食品安全保障能力。鼓励食品生产经营企业获得认证,强化认证机构对通过良好生产规范、危害分析与关键控制点管理体系等认证的食品生产经营企业的认证评价和证后监督,持续提高食品安全管理水平。统筹推进全国食品检验检测能力建设,强化食品检验检测机构监管。

(3)强化网络安全保障。完善网络信息安全认证认可检验检测体系,建立健全覆盖信息技术产品、系统、服务、管理体系和人员的网络安全认证认可制度,加强检验检测能力建设,提升网络安全保障能力,服务网络强国和数字中国建设。开展个人信息保护认证、移动互联网应用程序(APP)安全认证、数据安全管理认证、商用密码产品认证、金融科技产品认证等工作,强化个人信息和数据安全保护;加强网络安全认证技术能力建设,推动实施信息安全保障从业人员认证,完善网络安全检验检测机构资质认定评价规范;完善网络信息安全认证采信机制,促进跨行业共享和采信认证结果,促进网络信息产业和市场体系健康有序发展。

(4)强化卫生健康服务保障。加快构建公共卫生领域认证认可检验检测体系,提升公共卫生服务供给。规范开展医疗机构管理体系认证,提升医疗机构服务质量;推进防疫用品质量认证工作,加强无障碍环境质量认证体系建设,积极开展健康服务、养老服务认证,助力全民健康和养老助残;加快中医药检测认证体系建设,研究建立道地中药材、中药饮品等自主创新的认证制度,促进中医药高质量发展;健全重大突发公共卫生事件检验检测应急响应机制,为疫情防控等重大紧急需求开通检验检测能力许可“应急通道”,加强相关检验检测机构能力验证,提升检验检测保障能力。