基于色谱-质谱联用技术检测尿液中类固醇激素及代谢物的研究进展

摘 要

类固醇激素在人体新陈代谢、免疫调节、生长发育、维持生命功能等方面具有重要作用,但其同时又作为一类新型有机污染物,干扰人体正常的内分泌机能从而对人体产生危害,因此类固醇激素的研究已逐渐成为国际上环境和健康领域的研究热点。尿液具有无创收集、前处理简单、能敏感地反映生理变化等优势,更适用于定期、重复监测。

色谱-质谱联用技术灵敏度高、选择性好、通量高,在尿液类固醇激素检测中得到了广泛应用。

本文基于色谱-质谱联用技术综述了检测类固醇激素的尿样的采集和储存条件、前处理技术、色谱-质谱分析方法、分析软件和数据库,以及部分类固醇激素在我国不同健康人群尿液中的检出情况等研究进展,指出尿液中类固醇激素及其代谢物的检测因基质复杂、种类繁多以及含量较低,仍需进行广泛而深入的研究,实现对多种类固醇激素及其代谢物的精确定量仍面临挑战。

未来研究需建立标准化采集和储存方法,开发更高效和环境友好型的前处理技术以及高灵敏度、高可靠性和高通量的色谱-质谱仪器,合成更多类固醇激素及代谢物标准品和同位素,同时不断完善数据库信息以满足精确定量的需求,为尿液中类固醇激素检测及人群健康风险评估等研究提供参考。

类固醇激素,又称甾体激素,是一种亲脂性小分子化合物,种类繁多,根据结合的受体可分为两大类:性激素(包括雌激素、雄激素和孕激素)和皮质激素(包括糖皮质激素和盐皮质激素)。按照来源可分为内源性和外源性类固醇激素,其中,内源性类固醇激素是由机体的分泌器官或组织自然合成,用于维持机体内稳态平衡;外源性类固醇激素由人工合成或其他生物体排泄而来,属于内分泌干扰化合物(Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs)。类固醇激素在人体新陈代谢、免疫调节、生长发育、维持生命功能等方面具有重要作用,即使少量激素都会对人体产生较大影响。当人类长期接触或摄入环境及食品中含有激素残留的物质时,超过某一限定值时将会对人体产生负反馈作用,从而破坏机体的正常生理平衡,致使激素分泌失调进而对人体健康造成威胁。欧盟自1996年起禁止畜牧业使用促生长激素,并将雌激素列为优先检测的118种内分泌干扰物之一。同时,英国制定了环境质量标准,以限制雌激素的排放。我国2019年颁布农业农村部公告第250号,禁止在食品动物中应用合成类固醇激素。因此,类固醇激素的暴露评估已成为环境健康领域的研究热点之一。

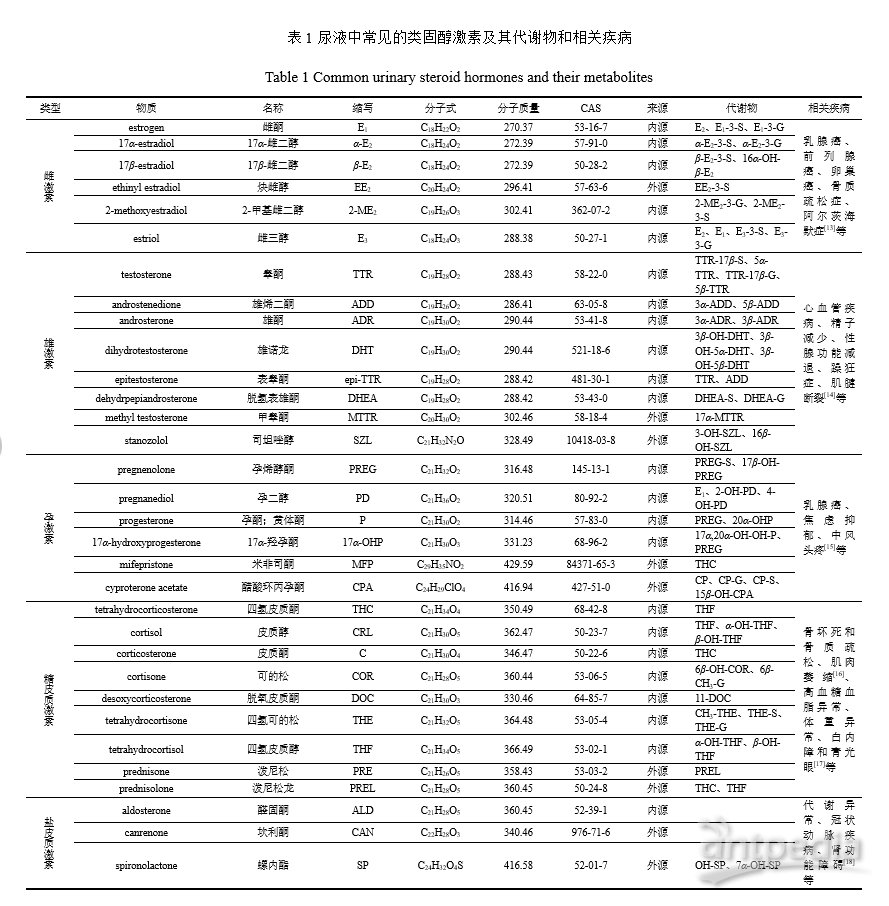

多数类固醇激素经过I期和II期代谢后,以葡萄糖醛酸和硫酸盐的形式通过尿液排出。研究表明,与血清检测相比,尿液类固醇激素检测具有更好的敏感性和特异性,更适用于定期、重复监测;此外,尿样一般不需要复杂的衍生化处理,前处理方法较血样更为简单,而且采集方法非侵入性,操作方便,受试者易于接受。因此,选择尿液进行类固醇激素及其代谢物定量分析具有一定优势,已在类固醇激素内暴露水平检测中得到广泛应用。尿液中常见的类固醇激素基本情况、代谢物以及类固醇激素紊乱带来的相关疾病如表1所示。

早期类固醇激素的测定主要通过免疫学技术,但这种技术往往需要大样本量,耗时耗力,且检测结果易受到抗体之间交叉反应的干扰,降低了结果的可靠性,仅适用于进行单一或少数几种物质的分析。随着仪器技术的不断进步,色谱-质谱分析方法,如气相色谱(Gas Chromatography, GC)、液相色谱(Liquid Chromatography, LC)、高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)和超高液相色谱(Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC)等色谱技术与三重四级杆(Triple Quadrupole, QqQ)、四极杆-离子阱(Quadrupole Trap, Q-Trap)、飞行时间(Time of Flight, ToF)、静电轨道阱(Orbitrap)和四级杆-飞行时间(Quadrupole-Time of Flight, Q-ToF)等质谱(Mass Spectrometry, MS)技术联用,已实现了高通量和高精度的分析,广泛应用于尿液类固醇激素检测。

由于尿液中类固醇激素含量普遍较低,介于pg/L~ng/L之间,亟需建立高回收率的前处理技术以及高灵敏度、特异度的色谱-质谱分析方法,进而开展靶向和非靶向分析。本文综述了用于检测类固醇激素的尿样的采集和储存条件、尿液中类固醇激素的前处理技术、色谱-质谱分析方法、分析软件和数据库,以及不同人群尿液中类固醇激素含量等,以期为尿液类固醇激素检测及人群健康风险评估等研究提供参考。

1 尿样的采集和存储

由于下丘脑-垂体-肾上腺神经内分泌轴的调节,许多类固醇激素的浓度会发生昼夜波动。例如,CRL水平在午夜最低,在08:30达到峰值。因此,需要采集24 h尿样以获得平均且可比的数值。Bileck等通过GC-MS检测对比了健康志愿者24 h尿样和随机尿样中的40种类固醇代谢物,发现随机尿样不能代替24 h尿样测定多种游离糖皮质激素。在实践中尿液采集受多种因素影响,很难获得24 h尿样,有研究表明,晨尿也可用于类固醇激素检测。

尿样中基质复杂,存在多种微生物。微生物污染会诱导氧化还原反应造成类固醇激素降解,从而影响对尿液类固醇激素的正确评估。Kesner等研究表明:尿样中的E3和PD代谢物在4 °C储存2周保持稳定,但在储存6个月后完全丧失其活性;PD代谢物在25和37 °C储存时稳定性几乎不变,但E3代谢物的稳定性显著降低。故根据目标物选择合适的条件才能确保尿样采集和存储过程中浓度不发生改变,但目前仍缺乏相关标准化程序。

2 尿样前处理技术

2.1水解

类固醇激素在尿液中多以葡萄糖醛酸或硫酸盐结合物的形式存在,在提取目标物之前需要使用酸、碱或酶对尿样进行水解。Lee等使用酸水解后提取类固醇激素,部分代谢物未能被检测到,表明该方法敏感性差且解离不完全。因此,目前研究主要通过β-葡萄糖醛酸酶或β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酶等水解酶进行酶解。在酶解过程中,需根据目标物在尿液中的存在形态确定适当的酶解参数,如酶的种类、温浴时间和温度、pH等。随着检测技术灵敏度不断的提高,也可实现对代谢物的直接检测。Van der Berg等在未经酶解的情况下,利用内标法直接定量尿液中的27种雌激素及代谢物,提供了完整的代谢产物图谱。该方法灵敏度高,可探索类固醇激素的生物转化途径,还能减少酶解过程中对目标物的损失,但未来需要合成更多的代谢物及其同位素标准品以精确定量。

2.2萃取技术

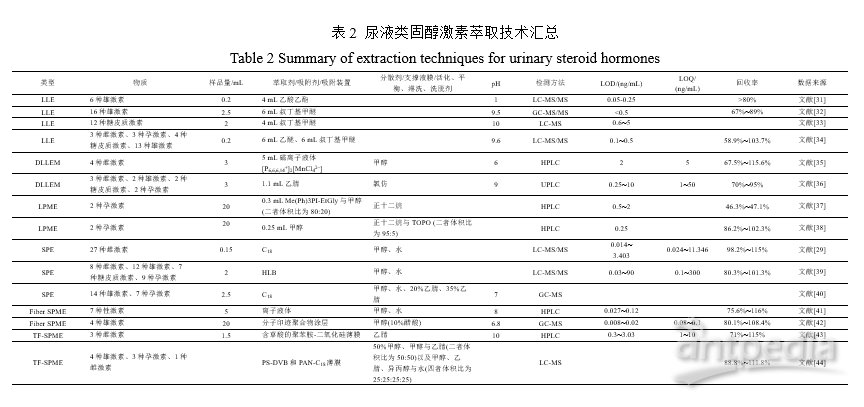

由于尿样的基质效应较高,且类固醇激素的浓度较低(ng/L),故净化、提取和浓缩等前处理步骤不可或缺。目前,尿液类固醇激素的萃取技术主要包括液-液萃取(Liquid-Liquid Extraction, LLE)、液相微萃取(Liquid Phase Microextraction, LPME)、固相萃取(Solid-Phase Extraction, SPE)和固相微萃取(Solid-Phase Microextraction, SPME)以及其他新型萃取技术,常见的萃取技术应用见表2。

2.2.1 液-液萃取

LLE是利用样品各组分在不同溶剂中分配系数或溶解度存在差异的原理,从而实现纯化待测物和去除干扰物的目的,主要受萃取剂的种类、用量以及尿样pH等因素的影响。由于各种类固醇激素的极性不同,因此选择合适的萃取剂至关重要。Hauser等在提取尿液中23种类固醇激素及其代谢物的实验中,通过对比乙醚和甲基叔丁基醚的提取效果,发现甲基叔丁基醚对α-CRL提取的回收率比乙醚高24%。此外,尿样pH对LLE的萃取效率亦有显著影响。例如,Pozo等在提取人尿中类固醇激素代谢物时,对比了不同pH样品的回收率,发现pH>2时,回收率低于50%,而pH=1时,回收率均大于80%。LLE成本低、选择性高、能够在降低基质效应的同时浓缩分析物,因此被广泛应用于尿液类固醇激素研究领域,但其工艺复杂,需要手动操作,难以实现自动化。

2.2.2 液相微萃取

LPME指用极少量的溶剂提取液体样品中目标化合物的技术,主要包括分散液-液微萃取(Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, DLLEM)和中空纤维液相微萃取(Hollow Fiber Based Liquid-Phase Micro-extraction, HF-LPME)等。DLLEM是将萃取剂和分散剂混合注入样品中,在分散剂的作用下实现对目标物质的有效萃取。Merib等基于DLLEM,优化了分散剂、萃取剂、提取时间等因素,选择磁性离子液体作为萃取剂、甲醇作为分散剂,成功萃取了尿液中的E3、β-E2、α-E2和E1。HF-LPME是将萃取剂固定在多孔的中空纤维中,基于“分离相-萃取剂-固定相”的三液相体系从而对目标物进行萃取。Khataei等采用HF-LPME技术,通过优化萃取剂、盐效应、纤维长度等因素,定量了尿液中CPA。LPME兼具操作简单,灵敏度和精密度较高,易实现自动化,通量高和环保等优点,但该方法稳定性差且萃取剂毒性较大。

2.2.3固相萃取

SPE利用固体吸附剂来吸附样品中目标化合物,以实现样品基质和目标化合物的有效分离,从而达到分离和富集的目的,一般流程包括预洗、活化、平衡、上样、淋洗、洗脱等步骤,主要受到吸附剂、洗脱溶剂和次数、pH等因素的影响。Van der Berg等比较分析了4种SPE柱,发现500 mg C18柱对对尿液中27种雌激素及代谢物的萃取率高,检测限(Limit of Detection, LOD)和定量限(Limit of Quantitation, LOQ)均低于1 ng/mL;Son等用HLB柱萃取尿液中39种类固醇激素,通过对比洗脱溶剂(60%~100%甲醇) 发现, 100%甲醇的回收率最高;Bączek等用HLB柱提取尿液5种类固醇激素,发现在洗脱剂pH接近7时,提取效率最佳且吸附剂和分析剂之间不会相互干扰。SPE可选择性地富集目标物以减少基质干扰和提高检测灵敏度,并且可实现自动化处理。但是,某些化合物因共吸附和竞争吸附等因素的影响,具有较低的富集效率和回收率。此外,尿液基质中的干扰物需额外的预处理步骤,会增加前处理时间。

2.2.4固相微萃取

SPME是以石英纤维或其他材料为载体,在其表面涂覆不同性质的固定相,通过直接或顶空方式进行提和富集的技术,受涂层、溶剂、pH等因素影响,包括纤维固相微萃取(Fiber Solid-Phase Microextraction, Fiber SPME)、薄膜微萃取(Thin Film Solid-Phase Microextraction, TF-SPME)、管内固相微萃取(In-Tube Solid-Phase Microextraction, IT SPE)等。Qiu等以石英纤维为Fiber SPME载体,以分子印迹聚合物为涂层,优化影响因素后成功提取并定量尿液中的4种雄激素。TF-SPME是将吸附相涂覆在碳网片上的SPME技术,Turazzi等以聚苯胺-二氧化硅为萃取薄膜,优化了各种因素,成功定量尿液中的3种雌激素。IT SPE则利用开放式毛细管柱作为萃取装置实现在线分析及微量浓缩,Saito等使用IT SPE装置成功提取并定量尿液中7种外源性类固醇激素。与其他方法相比,这种技术具有高灵敏度和成本效益、简单快速、环境友好等优点,但该方法使用的涂层昂贵,萃取头损耗大,萃取容量易饱和。

2.2.5其他

除上述常用方法外,还有其他新型萃取技术可应用于尿液类固醇激素。例如,在线固相萃取(On-line SPE)是一种基于二维液相色谱的样品前处理技术,Gaudl等通过在线固相萃取分析定量了尿液中18种类固醇激素,这种方法具有萃取柱可重复使用、直接进样、高通量等优点,但比较复杂、适用范围有限。搅拌棒吸附萃取(Stir Bar Sorptive Extraction, SBSE)是将活性搅拌棒置于样品瓶中进行萃取后取出、洗净,这种技术具有更高的萃取效率,但检测时间较长、成本高且适用范围受限,Huang等通过SBSE成功提取分析尿液中6种类固醇激素。蛋白质沉淀法(Protein Precipitation, PP)是通过添加有机溶剂、无机盐或酸性物质来实现样品中蛋白质沉淀的一种前处理方法,Wang等经乙腈与硫酸锌(二者体积比为4:1)沉淀后,再过SPE柱净化,检测了尿液中15种类固醇激素及代谢物,这种技术操作简便、损失较少,但方式较为粗糙、可靠性较低,通常需要与其他前处理方法联用。

如今,色谱-质谱技术的应用提高了检测的灵敏度,LLE、LPME、SPE、SPME等高效的前处理技术进一步缩短分析时间,还能最大程度上消除基质干扰,提高分析的准确性和可靠性,已经逐步取代传统的前处理技术。前处理过程中影响萃取效果的因素众多,未来应不断优化实验条件向自动化、高通量、低溶剂使用量以及环境友好的方向发展。

3 色谱-质谱分析检测技术

色谱-质谱技术的LOD通常低于4 pg/mL,支持多目标物分析,可以提供全面的尿液类固醇激素信息,且由于不受抗体交叉反应的干扰,检测结果更为可靠。根据研究目的和选用的检测仪器的不同,尿液中类固醇激素及其代谢物的色谱-质谱分析检测技术主要包括靶向分析和非靶向分析2种。

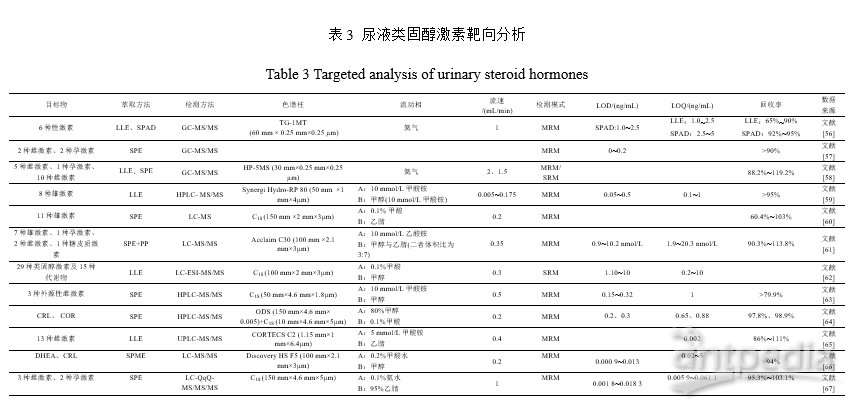

3.1 靶向分析

靶向分析技术是指依赖于在采集样品数据之前获取的目标化合物信息,使用QqQ和Q-Trap等质谱仪器,采用多重反应监测(Multi-Reaction Monitoring, MRM)或选择反应监测(Selective Reaction Monitoring, SRM)模式,针对已知的类固醇激素物质进行靶向分析,被称为代谢物定量的“金标准”。靶向分析技术根据标准品或数据库获得目标化合物的质谱和色谱等信息,从而筛选出目标物并进行定量检测。目前,靶向分析是国内外尿液类固醇激素检测的常用技术如表3所示。Wang等通过检索数据库及文献信息选定15种重要的类固醇代谢物,使用靶向LC-MS/MS的MRM获取其保留时间、离子对及离子比率等质谱信息,这种方法已成功定量并对比了不同年龄儿童尿液中目标物,且经过了美国食品药品监督管理局、欧盟欧洲药品监督管理局的生物分析评估的验证。这种靶向分析技术具有高灵敏度、高特异性等特点,但仅对于已有标准品或数据库信息的物质才可以精确定量,由于类固醇激素及代谢物种类繁多,缺乏规范的标准品,不能满足当前靶向分析的研究需求。

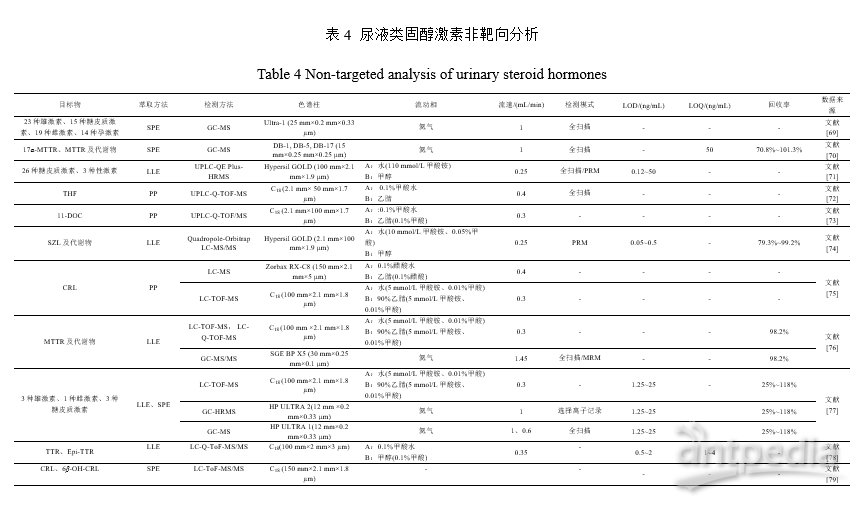

3.2 非靶向分析

非靶向分析是指利用色谱-质谱技术分析鉴别样品中的疑似或未知物,通常与ToF、Orbitrap和Q-ToF等高分辨质谱串联,采用全扫描模式进行识别的技术。靶向分析不能满足当前对更多类固醇激素及其代谢物研究的需求,因此需要通过非靶向分析以更全面的筛查和表征(见表4)。Wu等在无标准品的情况下,通过GC-MS对尿样进行检测,将所得的质谱数据与自建的类固醇质谱库、商业国家标准以及已有研究中的质谱数据进行比较,创建可疑物列表,在全扫描模式下采集23种雄激素、15种皮质醇激素、19种雌激素和14种孕激素的数据;Liu等采用超高效液相色谱-四极杆-高分辨率质谱(UPLC-QE Plus-HRMS)和超高效液相色谱-三重四极杆质谱(UPLC-QqQ-MS),通过全扫描和并行反应监测(Parallel Reaction Monitoring, PRM)模式对运动员尿中的违禁物质进行非靶向筛查,成功鉴定出26种糖皮质激素和3种性激素,其结果符合世界反兴奋剂机构规定的最低要求。理想情况下,这种技术所监测的目标化合物数量不受限制,但由于不使用标准品,实际应用中无法对化合物进行绝对定量,且易受基质效应影响导致对代谢物的错误识别。

4 分析软件和数据库

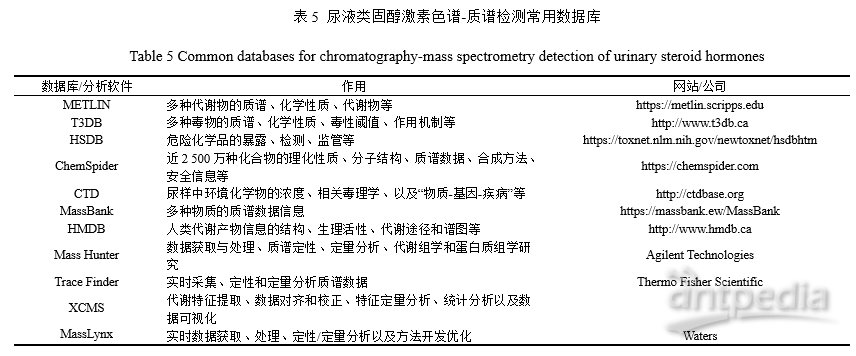

尿样经过质谱分析检测后,可以获得多种物质的离子信息,需要借助Mass Hunter、Trace Finder、MassLynx等不同分析软件和生物信息学工具实现类固醇激素的峰分离。Struck等使用Mass Hunter分析尿液中的类固醇激素数据;Preindl等利用Trace Finder对雌激素数据进行分析。为了更好地利用尿液类固醇激素数据表征环境化学物质,研究人员已开发了多个含有质谱信息的数据库,如METLIN数据库、T3DB数据库(Toxin Exposome Database)、HSDB数据库(Hazardous Substances Data Bank, HSDB)等(见表5)。METLIN数据库中包含了多种代谢物的质谱谱图,经过XCMS在线数据平台处理,有助于识别外源性类固醇激素的代谢产物及其毒理学效应;T3DB数据库包含上千种毒物及质谱信息,详细描述了人体尿液中毒物的毒性浓度、作用机制和靶点等。这些数据库为研究类固醇激素提供了重要的资源和工具,可用于识别外源性类固醇激素和其尿液代谢物,但由于种类繁多,现有数据库信息仍不能完全满足研究需求。

5 部分类固醇激素在我国不同健康人群尿液中的检出情况

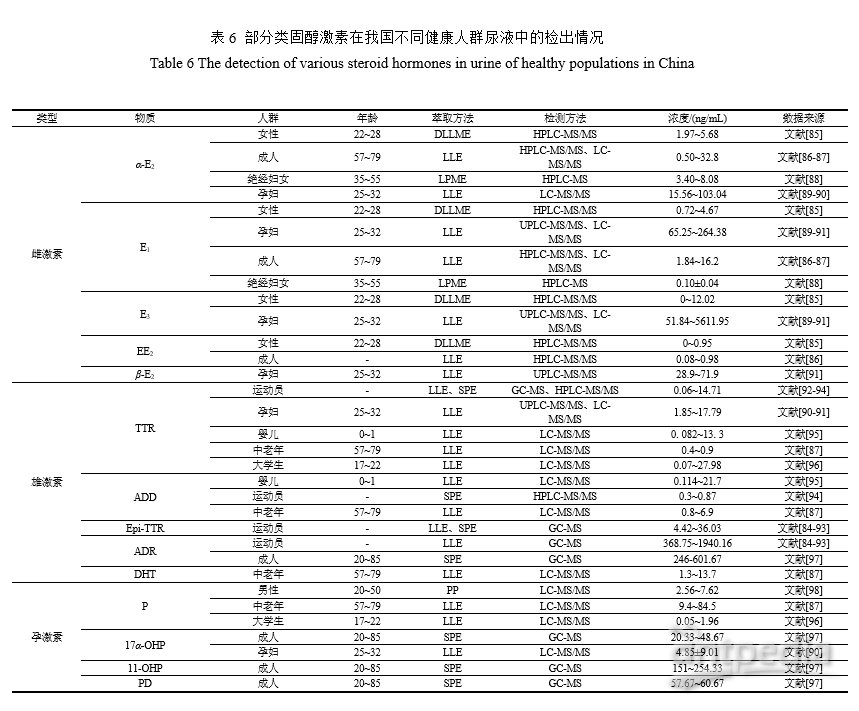

近年来,利用色谱-质谱联用技术检测尿液中的类固醇激素浓度的相关研究已经广泛展开。部分类固醇激素在我国不同健康人群尿液中的检出情况如表6所示。高照等采用GC-MS检测广东省1 474名运动员尿液中主要的内源性类固醇激素含量,发现尿液TTR浓度为1.48~14.71 ng/mL,ADR浓度为1145.8~1940.16 ng/mL,Epi-TTR浓度为9.55~36.03 ng/mL;Wang等采用LC-MS/MS检测0-20岁的儿童和青少年尿液中4种激素浓度,发现α-E2、TTR、ADR、DHEA浓度分别为0~29.2、0~144.7、0~1 061、0~11 890.5 ng/mL。

6 总结和展望

类固醇激素在人体内微量存在,但扮演着调控生命机能的关键角色,是维持生理平衡的重要物质。而长期接触或摄入环境或食品中含有激素残留的物质时,又会对人类健康产生不良影响。在评估类固醇激素暴露对机体带来的影响时,尿样能更敏感地反映生理变化等因素,相较于其他生物样本,显示出独特的分析优势。

当前,尿液前处理技术已经十分成熟,可根据目标激素的理化性质,选择合适的水解及萃取技术,以更准确地分析人体类固醇激素的内暴露水平。尿液类固醇激素的分析检测方法主要包括基于色谱-质谱技术开展的靶向分析和非靶向分析。近年来,尿液类固醇激素的检测前处理技术开发和检测分析技术创新等方面都取得了长足的进展,如LC-MS/MS技术的发展,可以省略前处理过程中复杂的水解和衍生的步骤,从而直接定量尿液中的类固醇激素及其代谢物。这将有助于识别更多类固醇激素,从而更全面、准确地了解人群健康状况和疾病风险,为公共卫生政策制定、健康干预和风险管理提供科学依据。

未来,尿液类固醇激素检测领域的发展可聚焦于以下几个方向:

a) 制定标准化程序以规范尿样的采集和储存。已有研究表明,不同类固醇激素稳定性不同,有些物质可能对采样和储存条件较敏感,但尚缺乏一致的尿样采集和储存标准流程。建立标准化采集和储存方法将有助于提高样本的一致性和可比性,从而保障后续类固醇激素分析的准确性和可信度。

b) 加速新型前处理方法的研发。作为检测不可或缺的步骤,高效的前处理技术是实现从基质中充分提取目标物的关键。尿液类固醇激素及其代谢物的前处理过程影响因素众多,未来的研究应致力于推动前处理技术向自动化、高通量、低溶剂使用量以及环境友好的方向不断发展。

c) 推动靶向和非靶向筛查方法的标准化进程。尽管基于质谱-色谱技术的靶向和非靶向分析已取得显著进展,但当前仍面临确立更全面、一致的标准流程的挑战。未来应推动建立高效、可重复的标准化筛查流程,以提高代谢物的识别和检测效能。

d) 合成多种标准品和同位素,并持续完善公共数据库信息。增加类固醇激素及代谢物的标准品和同位素的种类可以提高实验结果的可靠性,以满足精确定量的需求,同时结合公共数据库信息有助于确保检测结果的全面性。