指(趾)和小腿出现痉挛及隐痛的发病机制

1.直接从病区、病户及当地市售的谷物(玉米和小麦)中检出大量T-2毒素(单族孢霉族镰刀菌毒素)。用T-2毒素纯品按100micro;g/d剂量掺入正常饲料喂养雏鸡,雏鸡骺板软骨坏死,发生软骨关节病,其病变特征与哺乳动物软骨关节病有相似之处。本病主要发生在幼年动物,关节软骨及骺板软骨出现选择性坏死,发生分离性骨软骨炎,继而软骨关节变形。现已阐明T-2毒素对机体各组织器官的作用机制是抑制蛋白质和DNA的合成,导致骨细胞坏死。实验病理研究证明,T-2毒素所致的关节软骨坏变部位在细胞生长迅速增殖转向肥大的过渡带,与人类大骨节病变所见的骺板软骨深层改变在本质上是相同的。T-2毒素引起的软骨细胞损伤,主要是细胞膜系统的损伤、线粒体肿胀、内质网扩张,这是由于膜的通透性改变,胞内离子和水的平衡紊乱,细胞发生水肿所致。

线粒体损伤必然影响其能量供应功能,因而使细胞代谢发生障碍。软骨细胞膜结构损伤是软骨细胞坏死前早期超微结构变化的主要特征,进一步损伤则必将导致软骨细胞坏死。这一学说认为,大骨节病的致病因子是病区粮食中污染的镰刀菌产生的T-2毒素,其载体是病区的小麦(面粉)和玉米,而不是大米,其相关因素是病区特有的自然、社会和生活环境等。

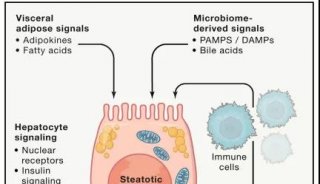

无论从宏观或微观化学环境都证明,大骨节病病区人群处于低硒生态环境中,即病区生态学物质含硒量,从水、土、粮到人发、血中含量,显著低于非病区。补充硒能有效地纠正病区儿童硒营养水平,促进干骺病变的修复。硒及其化合物是一种抗氧化剂,含硒的谷胱甘肽过氧化物酶,可催化脂质氢过氧化物和过氧化氢的还原分解,防止其对细胞膜的损害,保持细胞膜的完整性和稳定性。组织缺硒,抗氧化能力降低,除引起细胞膜系统的氧化损伤外,亦可导致蛋白质、核酸等的自由基损伤,以致组织酶活性降低、胶原蛋白变性和DNA量减少等。儿童血浆巯基(即血浆总巯基、非蛋白巯基和蛋白结合巯基)减少与硒的缺乏有关,提示患儿体内抗氧化防御系统受损。研究认为硒对T-2毒素有拮抗作用(包括其他镰刀菌毒素),可减轻脂质过氧化损伤。

由于硒是谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分,它能参与许多生物学过程,保护机体免受一系列外来化合物的损害。硒的抗氧化作用主要表现在抑制过氧化反应,分解过氧化物消除有害的自由基,修复细胞膜分子的损伤等。另因T-2毒素主要影响肝细胞ATP含量,而硒对T-2毒素引起的肝脏内ATP减少有保护作用,可保护肝细胞线粒体膜、微粒体膜和溶酶体膜免受损害,这些作用仍需深入研究证实。低硒和大骨节病的关系目前仍有争论。经调查发现低硒地区内有非病点,而高硒地区内有病点存在。

一方面发现本病早期病变程度与硒水平之间有明显的剂量效应关系,另一方面在3种不同类型(即中度活跃、轻度活跃和相对静止期)的病区投硒1~3年,每年都有1%以下的干骺端病的新病例和4%以下骨骺新病例,而且发现发硒的含量与X线干骺端病变无直接关系。从多年硒防治的效果看,用X线片干骺端好转率来衡量,投硒组与对照组相比净好转率多数在10%~30%。所以不能说这种病是单纯缺硒引起,这种病还与锰、磷、锌等多种元素缺乏有关,有待进一步研究证实。

改用深水井、饮用开水者,大骨节病的发生率明显降低。改水可以预防控制大骨节病的发生,使患者病情减轻或相对稳定。改水后病区儿童的丙氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶、碱性磷酸酶等的活性下降,与改水前相比有显著意义。所以认为大骨节病与水中有机物中毒有关。也有人研究认为大骨节病的发生与饮水无关,故仍需进一步研究。

2.软骨损害的发生机制:我国研究者主要有以下3种见解:

一种意见认为,本病软骨损害的生物化学基础是硫代谢障碍。硫酸软骨素(Chs)是软骨基质的重要成分,持这种见解的研究者发现本病病人尿中Chs的排泄量增加,硫酸化程度降低,分子量变小,尿中各种氨基多糖的比例失调。他们认为这些变化提示有硫的利用障碍。体内Chs的硫酸化受肝、肾等脏器产生的硫酸化因子(SF)所调控,他们发现本病儿童患者血清SF活力明显低于当地健康对照儿童,后者又低于非病区对照儿童。他们认为硫代谢障碍是SF活力降低的结果,本病的致病因素是通过干扰SF的生物功能而引起一系列软骨损害的。

另一种意见认为,细胞的膜缺陷状态是构成本病发病的生物化学基础。他们发现本病患儿红细胞的膜脂组成中磷脂减少,胆固醇/磷脂的分子比增加,在磷脂中又以磷脂酰胆碱(PC)降低为主,鞘磷脂(SM)变化较小,SM/PC的分子比升高。这些变化意味着生物膜的老化。上述情况同样也见于本病患儿尸检材料的软骨分析中。他们认为生态环境低温、低硒和食物单调(磷脂摄入不足)的共同作用,导致膜系统脆弱和抗氧化能力降低而发病。

还有一种意见认为,外源性自由基既可引起软骨细胞坏死,又可导致软骨细胞代谢异常。后者将合成和分泌富含Ⅰ型胶原的异常基质,发生速度快、粒度小、结晶度低的异常矿化,从而引发本病的病理化学过程。用病区粮、水饲养小鼠,发现软骨基质中Ⅰ型胶原增多,Ⅰ型/Ⅱ型之比增加。

上述氨基多糖、胶原和细胞膜系统的变化,都为探讨软骨损害的发生机制提供了有益线索,但对于解释病因如何选择性作用于软骨的特定部位和启动一系列特征性改变,还存在较大距离。

3.病理:本病以侵犯骨关节系统为主,其他组织和系统,如肌肉组织、内分泌腺、消化系统、循环系统也可受累。病变性质一般均以营养不良退行性变为主。主要侵犯软骨内化骨型骨骼的透明软骨部分(如四肢骨)。病变呈对称性,关节增粗,呈短肢畸形,通常负重大、活动多的关节受累最重。软骨组织的病理改变主要有以下两种:

(1)软骨的基本病理变化:首先侵犯骨骺软骨板,其次累及关节面软骨,出现骨骺弯曲、厚薄不均、软骨细胞排列不齐、骨化紊乱及生长延迟、停顿等现象。骨髓的毛细血管侵入软骨板深层,常将部分软骨带隔断或分割为软骨岛,这是本病的特点。有时在部分软骨带的基质内可发生钙化,构成横行骨梁。这些现象可致骨的生长停顿或延迟。骨骺软骨板的软骨基质亦软化。该处软骨细胞可完全消失,附近的软骨细胞则聚集成团。

本病主要累及软骨内成骨的骨骼,特别是四肢骨,表现为透明软骨的变性坏死及伴随的吸收、修复性变化。软骨细胞常见凝固性坏死,细胞核固缩、碎裂、溶解消失后,残留红染的细胞影子。进而残影消失,基质红染,成为灶状、带状的无细胞区。坏死区还可进一步崩解、液化。坏死灶周围存活的软骨细胞常有反应性增生,形成大小不等的软骨细胞团。在邻近骨组织处,坏死部位可发生病理性钙化;初级骨髓的血管和结缔组织侵入坏死灶内,出现机化、骨化,最终为骨组织软骨坏死以累及成熟中的软骨细胞(肥大软骨细胞)为主,呈现近骨性分布。坏死扩大时,也会波及其他层次的软骨细胞。坏死灶常为多发性,大小不一,呈点状、片状或带状。

(2)骺板软骨病变:骺板软骨的坏死主要发生于肥大细胞层,重者可贯穿骺板全层。骺板深层发生坏死后,该部由干骺端来的血管不能侵入,正常的软骨内成骨活动停止;但坏死灶上方存活的增生层软骨细胞还能继续增生、分化,导致骺板的这一局部增厚。在坏死灶的近骨边缘常发生退行性钙化,并可沿坏死灶的干骺端沉积骨质,形成不规则的骨片或横骨梁,表示正常骨化过程停顿。而骺板的其他部分成骨活动仍在继续,因而造成骺板的厚薄不均和骨化线的参差不齐。

当坏死灶贯穿整个骺板时,由骺核和干骺端两个方向进行坏死物的吸收、机化和骨化,终于导致骺板提前骨性闭合,该管状骨的纵向生长早期停止,造成短指(趾)或短肢畸形。

由于干骺端血管丰富,骺板软骨坏死后的吸收、机化和骨化发展较为迅速,因而其X线影像在较短时间(数月至1年)内可明显加重或好转愈复。

(3)关节软骨病变:关节面软骨也以同样的营养不良性病变开始,渐渐发生软骨破坏。关节面粗糙不平,常发生软骨溃疡,影响关节活动,诱发疼痛。部分软骨可脱落构成关节鼠。重症者,关节软骨边缘部增殖而呈盘状隆突,其后常有化骨,因而关节部变粗大。滑膜也有绒毛状增殖。绒毛脱落可成为游离体。软骨周围的滑膜也常肥厚,可构成软骨及赘骨,而致骨端更增大,边缘不规则。此外,骨质常呈普遍疏松,骨小梁破坏、吸收,可形成空泡和囊肿样结构,并可伴有增生性改变。骨质明显变薄,可疏松呈海绵状。骨髓腔扩张,髓内常出现坏死灶和空泡。肌肉、脏器和内分泌腺均伴有以营养不良性退行性变为主的病变。

和骺板软骨的坏死灶一样,关节软骨的病变也呈近骨性分布,即首先是深层成熟中的软骨细胞受累,常形成典型的带状坏死。由于此部坏死物质的吸收较为缓慢,坏死存在时间较久,故坏死灶周边部增生的软骨细胞团往往更引人注目。在较大的坏死灶当坏死物质崩解、液化后,形成裂隙或囊腔。在重力和摩擦等机械作用下,其表层软骨组织易成片剥落(分离性骨软骨炎),形成关节游离体(关节鼠),而局部关节面则留下大小不等的溃疡。重者病变部关节软骨可全层破坏消失,造成大片骨质裸露。在关节面的边缘部分,与软骨坏死相伴随常有软骨增生反应,导致关节边缘部分增厚,且可骨化而形成骨性边缘增生物。由此而引起患者骨端增大、关节变形和活动受限。

后期关节滑膜结缔组织增生、钙化和骨化,更加重了关节粗大。由于关节软骨的变性坏死、崩解剥落和修复增生等过程反复进行,以致晚期病例表现为变形性关节病的改变。但从未见发生骨性关节强直。用单克隆免疫组化法显示,关节软骨表层的Ⅱ型胶原表达减少,Ⅰ型胶原增多;增生的软骨细胞团有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ型胶原表达。

关节软骨坏死的吸收机化只能从骨板壳的正常缺口处开始,修复反应相对较弱,病变发展较为缓慢。因此,在X线下关节面(骨端)的病变往往比干骺端的病变显影较晚,修复过程发展缓慢,历经较长时间而变化甚微。